1356 - Bataille de Poitiers

Avec Crécy et Azincourt, Poitiers fait partie des grandes défaites françaises, et donc inversement l’une des grandes victoires anglaises, de la guerre de Cent Ans. En 1356, la France est une nouvelle fois envahie par l’Angleterre. Une troupe commandée par le Prince noir vient dévaster le sud de la France. Pour l’arrêter, Jean II le Bon met sur pied une grande armée et part à sa rencontre. L’affrontement se passe le 19 septembre 1356, à proximité de Poitiers, et, contrairement aux prédictions françaises, rien ne se passe comme prévu.

Illustration de la bataille de Poitiers par Lyoset Liédet, pour la chronique de Jean Froissart (1470-1480)

Les rivalités anglo-françaises au début du XIVe siècle

En 1337, débute ce que les historiens du XIXe siècle nomme la guerre de Cent Ans. Elle naît des ambitions du roi d’Angleterre sur la couronne de France. En 1328, meurt le roi Charles IV, dernier fils de Philippe IV le Bel, sans enfant. Les nobles français décident de choisir un successeur parmi une branche cadette aux Capétiens (sur le trône depuis 987), celle des Valois. Le premier de cette dynastie est Philippe VI (règne de 1328 à 1350). Mais face à lui, le roi d’Angleterre Edouard III revendique aussi le trône. Comme argument, il avance son lien de parenté avec Philippe IV, dont la fille, Isabelle, est sa mère. Petit-fils d’un roi de France, il met en avant son lien du sang. Pour contrer cet argument, les juristes français invoquent une ancienne loi, potentiellement inventée pour l’occasion, la loi Salique, qui interdit la transmission du pouvoir par les femmes. De la sorte, les prétentions anglaises sont irrecevables.

Mais Edouard III ne s’arrête pas à cet échec. Il entre en guerre contre la France, d’abord indirectement en finançant des conflits locaux comme la guerre de Succession de Bretagne (1341 – 1364), puis directement avec la campagne militaire de 1346. Cette dernière se termine par sa victoire à Crécy contre Philippe VI, en août 1346, et la conquête, en 1347, de la région de Calais, une tête de pont anglaise dans le nord du royaume de France.

Bataille de Crécy (1346)

Malgré sa défaite, la France continue d’organiser sa défense et sa politique offensive vis-à-vis de l’Angleterre. En 1354, des pourparlers de paix s’engagent entre les deux pays, notamment sur l’insistance du pape Innocent IV. Dans la ville de Guînes, des émissaires des deux pays se rencontrent. Après de multiples échanges, un accord est trouvé le 6 avril. En échange de sa renonciation au trône de France, le roi d’Angleterre, obtiendrait des terres compensatoires dans l’actuelle Guyenne. A la lecture de ce traité, Jean II (règne de 1350 à 1364) refuse d’accepter ces termes et maintient la guerre entre les deux pays. En juin 1355, les hostilités reprennent.

La chevauchée du Prince noir

Durant le printemps et l’été 1355, Édouard III ordonne le lancement de nouvelles chevauchées, des opérations de pillage des campagnes avec de petites armées de quelques milliers d’hommes, rapides et efficaces, dans le sud de la France. Le fils aîné du roi, le Prince de Galles Édouard de Woodstock, aussi appelé le Prince noir en raison de la couleur de son armure, est désigné comme chef. C’est un guerrier qui a fait ses preuves, notamment à Crécy et c’est un chef de guerre redoutable. Il ravage la vallée de la Garonne et va jusque dans le Languedoc. Jean II le Bon n’a pas les moyens pour le stopper. Son armée a été grandement réduite lors de l’épidémie de Peste Noire de 1348 et les coffres sont vides.

En août 1356, Édouard de Woodstock lance une nouvelle chevauchée. Il part de Bordeaux et passe à travers tout le quart sud-ouest du royaume de France. Le Périgord, la Sologne, le Berry et le sud de la Loire sont mis à feu et à sang. À ce moment-là, Jean II est occupé à se battre contre le roi de Navarre, Charles II dit le Mauvais, également son cousin. Depuis avril, les Français assiègent le château de Breteuil, en Normandie, siège d’une garnison navarraise. Le 20 août, lorsque Jean apprend l’arrivée en Touraine du Prince noir, il lève le siège de la ville pour aller à sa poursuite.

Il fait rassembler son armée aux alentours de Tours. Les estimations des effectifs varient entre 14 000 et 50 000 hommes. La fourchette basse est l’une des plus plausibles. De son côté, le prince Édouard n’a qu’environ 8 000 soldats. Dans un affrontement direct, les chances de victoire sont trop faibles. Il cherche donc de l’aide et appelle en renfort le duc de Lancastre, Henri de Grosmont, alors lui aussi en chevauchée, en Normandie. Le Prince noir attend ses renforts à Tours mais, alors que Grosmont arrive sur la rive nord de la Loire, plus aucun pont n’est en état pour faire passer les troupes. De plus, Jean II n’est plus qu’à une journée de marche derrière. Face à cette pression, les deux Anglais se séparent et Édouard de Woodstock prend la route du sud, espérant retourner en Guyenne où il peut se protéger derrière des remparts amis.

Portrait anonyme d'Edouard de Woodstock

Portrait anonyme de Jean II le Bon, XIVe siècle

Débute alors une course poursuite entre les deux armées. Jean II, au lieu de poursuivre Édouard, décide de le suivre en parallèle et de couper le chemin de sa retraite. Connaissant mieux la région, il parvient à dépasser son ennemi en arrivant le premier à Chauvigny le 16 septembre. Le 17, les Français prennent la route de Poitiers pour barrer complètement le chemin au Prince noir. Mais quelle n’est pas leur surprise quand on apprend que l’arrière-garde française a été attaquée, aux abords de la forêt de Moulière, par un contingent anglais. C’est par hasard que l’avant-garde du Prince de Galles est tombée sur les Français. Bien moins nombreux, à peine plus de 200 contre les 700 soldats de l’arrière-garde française, les Anglais anéantissent toutefois celle-ci et font de nombreux prisonniers, dont les comtes de Joigny et d’Auxerre, qui furent libérés contre rançon.

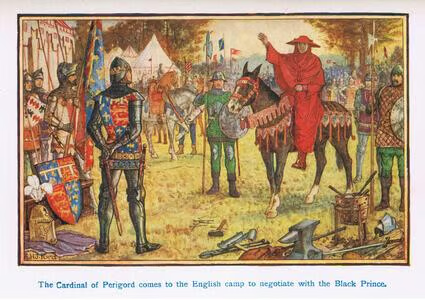

Une fois les nouvelles de l’escarmouche arrivées aux oreilles de Jean II, ce dernier fait marche arrière et vient bloquer les Anglais à proximité du village et de la forêt de Nouaillé. Alors que les deux armées établissent leur camp, l’une en face de l’autre, un légat du pape, le cardinal Hélie de Talleyrand-Périgord, vient proposer une dernière fois la paix entre les deux seigneurs, cherchant à préserver le plus de vies chrétiennes possible. Il n’obtient pas la paix mais une trêve de 24 heures entre les deux hommes. L’affrontement est inévitable mais cette pause arrive à point nommé. Alors que les hommes de Jean se reposent après cette longue marche, ceux d’Édouard établissent les défenses en vue d’une éventuelle charge de cavalerie. Ils fortifient ainsi une petite hauteur en plaçant des piques, s’inspirant de ce que leurs prédécesseurs avaient fait à Crécy dix ans plus tôt. Dos à une forêt, ils bloquent toute possibilité d’encerclement et obligent les Français à attaquer de face. Une fois la trêve terminée, au matin du 19 septembre, la bataille commence.

Visite du camp anglais par le cardinal Hélie de Talleyrand-Périgord

L’affrontement à Poitiers-Nouaillé

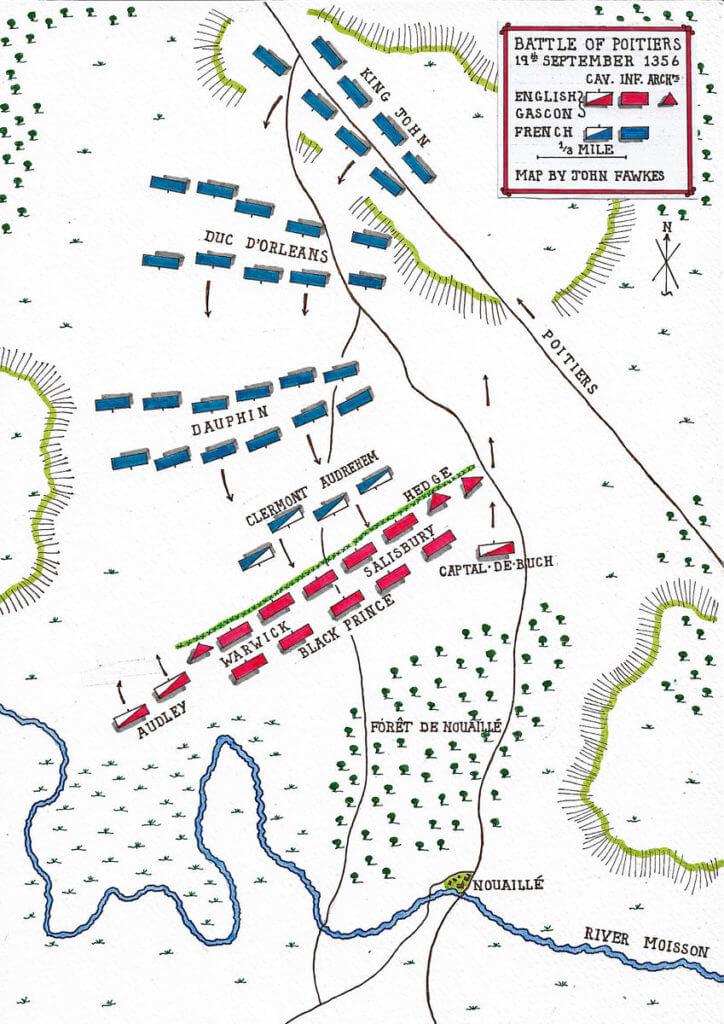

La bataille commence aux premières lueurs du soleil, aux alentours de 8h00 du matin. Les deux armées mettent en place leur ordre de bataille. Côté anglais, le Prince noir organise son dispositif, en trois groupes, ou batailles selon la terminaison médiévale. Il prend personnellement le contrôle du centre avec 2 000 hommes. À sa gauche, le comte de Warwick comptait une troupe de chevaliers d’environ un millier d’hommes et autant d’archers et hommes à pied. De l’autre côté, le comte de Salisbury possédait, à peu de chose près, la même composition. Une compagnie de cavaliers sous les ordres de Captal de Buch était mise en réserve. Pour soutenir les fantassins, Édouard peut compter sur l’appui de plusieurs centaines d’archers gallois, armés de leur redoutable arc long, capable de percer les armures des chevaliers. Au sein de son armée, le Prince noir pouvait compter sur l’appui de conseillers et hommes de guerre de renom comme John Chandos, commandant en second de l’armée anglaise à Crécy.

Face à eux, les Français s’organisent en trois batailles. L’avant-garde, menée par le dauphin Charles, futur Charles V, le centre sous le commandement de Philippe d’Orléans, frère du roi, et une arrière-garde sous les ordres directs de Jean II. Contrairement à Crécy, cette fois, les chevaliers ont posé pied à terre et combattent avec les fantassins, toujours avec le soutien des arbalétriers génois. Tout comme son adversaire, le roi possède dans son armée des commandants d’exception et l’élite de la noblesse française avec le connétable, le chef des armées royales, Gauthier de Brienne, et deux maréchaux de France, Jean de Clermont et Arnoult d’Audrehem.

Plan de la bataille de Poitiers par John Fawkes

La bataille commence par une action anglaise. Le prince Édouard réorganise son flanc gauche en envoyant une partie de ses hommes dans la plaine pour bloquer un éventuel débordement par le flanc. Pensant à une tentative de fuite, les maréchaux Clermont et d’Audrehem, qui commandaient la cavalerie de l’avant-garde, décident de lancer une charge pour anéantir l’initiative. Si Clermont privilégie une charge modérée afin d’analyser les défenses anglaises, d’Audrehem fonce tête baissée avec ses hommes. Ce dernier découvre alors un terrain marécageux qui ralentit sa troupe et voit la présence, cachée, d’archers dans la plaine. Pour éviter d’être décimé par les flèches, d’Audrehem se dirige alors vers le cœur du flanc gauche anglais et attaque les fantassins de Warwick. Malheureusement pour lui, les défenses anglaises sont robustes et obligent les Français à se retirer après de lourdes pertes, dont d’Audrehem qui fut fait prisonnier. Clermont, de son côté, charge le flanc droit anglais avec aussi peu de succès. Les pertes sont dures et, cette fois, le maréchal perd la vie dans les combats, tout comme le connétable de Brienne qui s’était joint à l’initiative.

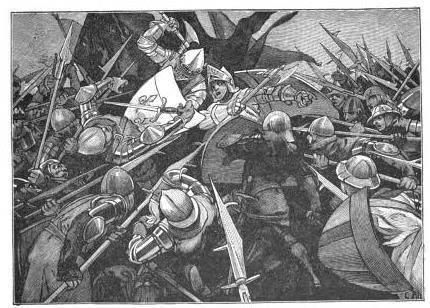

Illustration tirée de Histoire de France, cours élémentaire, Ernest Lavisse, Armand Colin, 1913, page 67 de l'éditon Heath de 1919.

Face à ce double échec, le dauphin Charles décide alors de charger avec toute son infanterie au centre. Un terrible affrontement se déclenche alors entre les fantassins. La mêlée est totale. Les nobles et les roturiers se battent ensemble. Protégés par leurs piques et un terrain plus favorables, les Anglais maintiennent leur position et diminuent grandement les troupes ennemies. Malgré leur nombre bien supérieur, les Français ne parviennent pas à déstabiliser les troupes du Prince noir. La présence de ce dernier au cœur des combats maintient un moral fort chez les défenseurs.

Face à l’échec de sa armée, Jean II décide d’envoyer toute sa troupe dans la bataille. Cela ne change pas grand-chose. Pire, elle permet à Édouard de lancer une contre-offensive dévastatrice. La réserve de Captal de Buche vient alors contourner par le flanc droit anglais les Français et charge les fantassins. Les dégâts sont énormes. Les Français, pris en tenaille, se débandent et une fuite incontrôlable se déclenche. Le moral français est détruit. Conformément à une ordonnance militaire publiée en 1351, les seigneurs français ont le droit de sonner la retraite si l’issue des combats apparaît comme inéluctable. Sauvant leur peau, les soldats quittent le champ de bataille. Face à la défaite de son armée, Jean II fait sonner la retraite. Il ordonne à ses troupes de désengager les combats et fait partir ses fils jusqu’à Chauvigny. Pour la survie du royaume, il faut que les princes survivent.

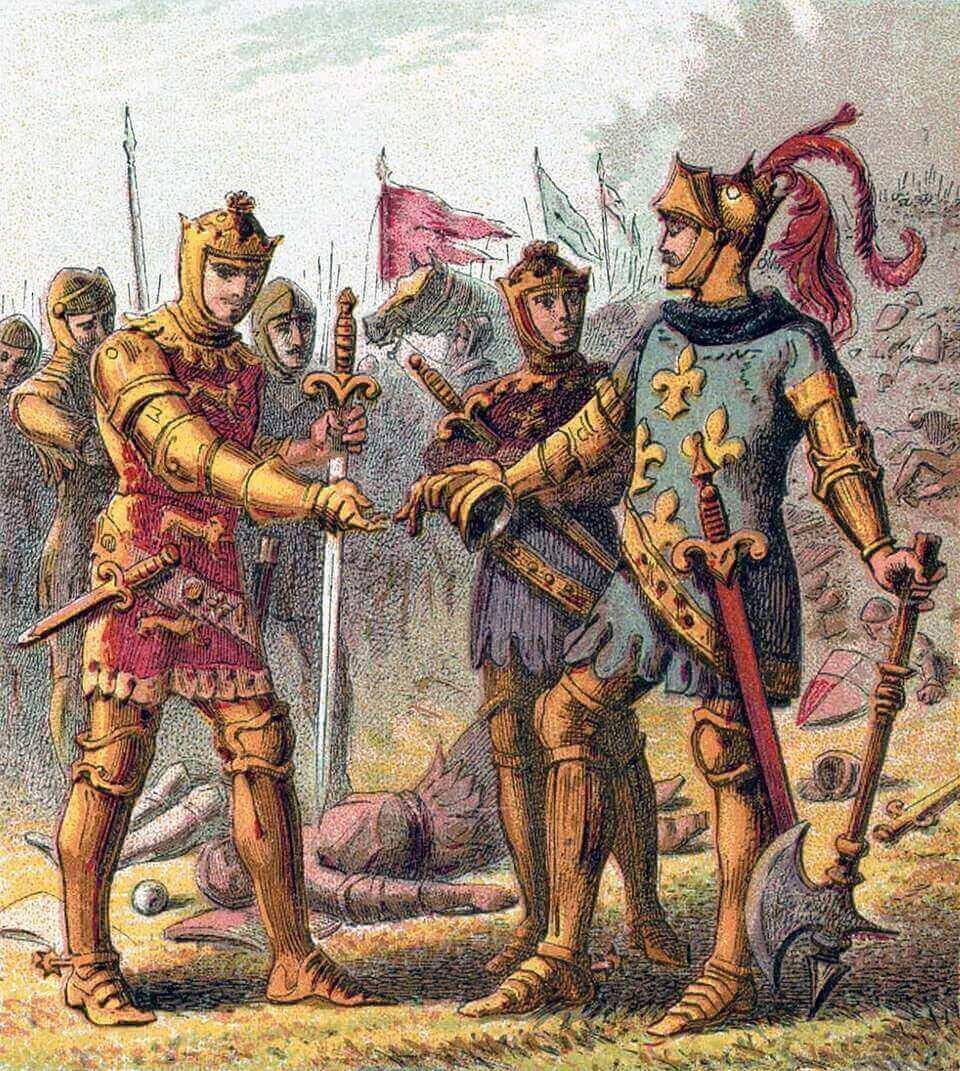

Capture du roi Jean II le Bon par Graham Turner

La capture du roi et sa rançon

Alors qu’il observe la fuite de son armée, Jean II reste en arrière pour garantir leur survie et sauver son honneur de chevalier. En effet, en tant que roi et chevalier, il ne peut pas tourner le dos à l’ennemi. Sa couronne est en jeu, tout comme la légitimité de la maison de Valois. Avec sa garde personnelle, quelques centaines d’hommes, Jean II descend de son cheval, prend son épée et une hache d’arme et se lance dans la bataille. Bravant son ordre, l’un de ses fils, Philippe de Bourgogne, vient se battre dans ce dernier baroud d’honneur de la monarchie française. Selon les chroniqueurs, tel Jean Froissart, Jean II fit honneur à son rang en montrant une grande adresse au combat, se battant comme un lion jusqu’à l’épuisement. Mais face à la supériorité numérique anglaise, il est contraint de se rendre. À midi, la bataille a pris fin.

Alors que les hommes à cheval de Captal de Buche chassent les derniers fuyards de Jean II, Édouard de Woodstock accueille le roi désormais captif. Au soir du 19 septembre, Jean II vit sa première nuit de captivité au château de Chambonneau, capturé non loin. Sur le champ de bataille, le constat des combats est saisissant. Les Anglais ont su défendre farouchement leur position, au prix de seulement 340 morts, 190 fantassins et 150 archers. Mais en face, les Français ont perdu près de 6 000 soldats, dont plusieurs membres de la noblesse : 17 comtes, une soixantaine de barons et bannerets, avec des officiers de haut rang comme des maréchaux et le connétable de France. La poursuite des fuyards par de Buche entraîna, à ce titre, la moitié des morts français.

Lors des négociations pour la rançon du roi, le deuxième seulement à avoir été capturé après le cas de Louis IX à Mansourah en 1250, la somme de 4 millions d’écus fut choisie. Elle représente deux années fiscales pour le royaume, un montant considérable. Dans un premier temps, le roi fut relâché pour pouvoir rassembler la somme. En échange, son fils Philippe était toujours retenu en otage. Jean II, pensant que son honneur était plus important, décide de ne pas quitter son fils et part avec lui en otage en Angleterre. Il finit sa captivité à la Tour de Londres jusqu’à sa libération en 1360. Il laisse donc le royaume au dauphin Charles et à ses conseillers.

Illustration de la reddition de Jean II le Bon par Radu Oltean

Les conséquences de la bataille de Poitiers sur la guerre de Cent Ans

Reddition de Jean II le Bon par Joseph Martin Kronheim, 1868

La bataille de Poitiers a des conséquences terribles pour le royaume de France. La perte des commandants paralyse l’armée mais, celle du roi, déstabilise le royaume tout entier. La régence du dauphin Charles s’annonce difficile. À cela vient s’ajouter la menace de Charles de Navarre qui met le royaume à feu et à sang lors de la Grande Jacquerie en 1358.

Concernant la guerre entre l’Angleterre et la France, la défaite de Poitiers met à mal la puissance française. Cette dernière est tellement en difficulté qu’elle ne peut rien faire contre les revendications anglaises lors de la signature du traité de paix de Brétigny en 1360. En échange de l’abandon des prétentions d’Édouard III au trône, la France doit céder à l’Angleterre la maîtrise de la Guyenne, le Limousin, le Poitou mais aussi la moitié du Massif central, soit près du quart du royaume. C’est un coup dur pour la France qui doit attendre les années 1370 et le règne de Charles V pour voir ces territoires reconquis, notamment grâce au soutien de Bertrand du Guesclin.

Poitiers marque, d’une certaine façon, la fin de la première phase de la guerre de Cent Ans, celle où les Anglais dominent sur tous les plans. Malgré la nouvelle défaite du roi de France, qui vient terriblement entacher le prestige français, en particulier celui de la maison des Valois, Jean II fait encore partie des rois appréciés de son peuple, notamment pour son refus de la fuite à la fin de la bataille. Son fils Philippe, duc de Bourgogne, reçoit aussi les louanges. Féroce au combat, il obtient le surnom du « Hardi ». Ses actions, par la suite, le font entrer dans l’histoire comme le premier des grands ducs de Bourgogne (avec ses successeurs Jean sans Peur, Philippe III le Bon et Charles le Téméraire).

Côté anglais, la situation est au beau fixe. Le roi Édouard voit sa fortune augmenter considérablement, même si la rançon du roi Jean ne fut jamais payée entièrement, et son prestige grandit. Pour le prince Édouard de Woodstock, sa position de chef de guerre n’en est que plus grande. Il est reconnu par tous comme le digne héritier des Plantagenêt.

Publié par Adrien RASATA, le 11/10/2025

Articles similaires

Sources

Ouvrages :

- BOVE Boris, 1328 - 1453, Le temps de la guerre de Cent Ans, Belin, Paris 2009 (réédition de 2014)

- DREVILLON Hervé et WIEWORKA Olivier, Histoire militaire de la France, 1. Des Mérovingiens au Second Empire, Perrin, Paris, 2018

Articles internet :

- British Battles. (s. d.-b). Battle of Poitiers. British Battle. [en ligne] Consulté le 11 octobre 2025, à l’adresse https://www.britishbattles.com/one-hundred-years-war/battle-of-poitiers/

- Cartwright, M. (2020, février 27). Bataille de Poitiers, 1356 [Battle of Poitiers, 1356 CE]. (Y. Palisse, Traducteur).World History Encyclopedia. Extrait de https://www.worldhistory.org/trans/fr/2-1511/bataille-de-poitiers-1356/

- MELNYK, A. (2020). La bataille de Poitiers, roi héroique lors d’une défaite. Culturalis. [en ligne] Consulté le 11 octobre 2025, à l’adresse https://www.culturalis.fr/pages/histoire-militaire/moyen-age/la-bataille-de-poitiers-1356.html

- Ninon du Plessy. (2022a, novembre 29). Bataille de Poitiers (1356) : une défaite pour Jean le Bon. Histoire Pour Tous. [en ligne] Consulté le 11 octobre 2025, à l’adresse https://www.histoire-pour-tous.fr/batailles/5760-bataille-de-poitiers-1356-une-defaite-pour-jean-le-bon.html

- Vince, C. (2023, 24 février). Bataille de Poitiers de 1356, ré ; sumé ; du dé ; sastre franç ; ais. L’internaute. [en ligne] Consulté le 11 octobre 2025, à l’adresse https://www.linternaute.fr/actualite/guide-histoire/2664520-bataille-de-poitiers-de-1356-resume-du-desastre-francais/

Articles Wikipédia :

- Contributeurs aux projets Wikimedia. (2025r, octobre 4). Bataille de Poitiers (1356). Wikipédia. [en ligne] Consulté le 11 octobre 2025, à l’adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Poitiers_(1356)

Vidéos YouTube :

- -Ep 2 : la bataille de Poitiers 1356 [FR] (english subtitles), par la chaîne Veni History, mise en ligne le 15 juin 2022 [en ligne] [visionnée le 11/10/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/orJyLx3Jtew

- Battle of Poitiers 1356 – Hundred Year’s War DOCUMENTARY, par la chaîne Kings and Generals, mise en ligne le 25 mars 2021 [en ligne] [visionnée le 11/10/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/cL9DxUqeEJQ

- The Battle of Poitiers Brought to Life in Stunning Animation : 1356, par la chaîne HistoryBattle3D, mise en ligne le 26 septembre 2024 [en ligne] [visionnée le 11/10/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/qcnE9iR_Ccc

Crédits images :

- Bataille de Poitier à Nouaillé-Maupertuis en 1356, Chroniques de Froissart, manuscrits de Gruuthuse. Licence Wikimedia Commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle-poitiers(1356).jpg

- Illustration de la bataille de Crécy par Jean Froissard, XVe siècle. Licence Wikimedia Commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_crecy_froissart.jpg

- Portrait anonyme d’Edouard de Woodstock. Licence Wikimedia Commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edward_the_Black_Prince.webp

- Portrait anonyme de Jean II le Bon. XIVe siècle. Licence Wikimedia Commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:14th-century_unknown_painters_-_Portrait_of_Jean_le_Bon,_King_of_France_-_WGA23666.jpg

- Le cardinal Périgord rencontre Edward le Prince Noir dans le camp anglais pour plaider en faveur de la paix entre l'Angleterre et la France, avant la bataille de Poitiers, 1356. Auteur et source inconnus. Disponible sur : https://www.alamyimages.fr/le-cardinal-perigord-rencontre-edward-le-prince-noir-dans-le-camp-anglais-pour-plaider-en-faveur-de-la-paix-entre-l-angleterre-et-la-france-avant-la-bataille-de-poitiers-1356-image159490184.html

- Plan de la bataille de Poitiers par John Fawkes. Disponible sur : https://www.britishbattles.com/one-hundred-years-war/battle-of-poitiers/

- Illustration tirée de Histoire de France, cours élémentaire, Ernest Lavisse, Armand Colin, 1913, page 67 de l'éditon Heath de 1919. Licence Wikimedia Commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lavisse_elementaire_067_guerre_de_cent_ans_poitiers.jpg

- Capture du roi Jean II le Bon par Graham Turner. Disponible sur : http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/moyen%20age/guerre_cent_ans/poitiers_1356.htm

- Illustration de la reddition de Jean II le Bon par Radu Oltean. Disponible sur : https://www.instagram.com/p/DOyiYmqiLm3/

- Reddition de Jean II le Bon par Joseph Martin Kronheim, 1868. Licence Wikimedia Commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pictures_of_English_History_Plate_XXXII_-_Battle_at_Poitiers.jpg

Ajouter un commentaire