133 - 121 av J.C - Les réformes des frères Gracques

Entre 133 et 121 avant notre ère, deux frères, Tiberius et Caius Gracchus tentent de réformer la société romaine. Face à une crise économique de plus en plus forte, ils veulent, chacun leur tour, transformer le système agricole et redistribuer certaines fonctions, en les enlevant aux sénateurs pour les donner au peuple. Pour leurs actions, les deux hommes furent assassinés sur ordre du Sénat. C’est ainsi qu’entrent dans l’histoire ceux que la postérité nomme les Gracques.

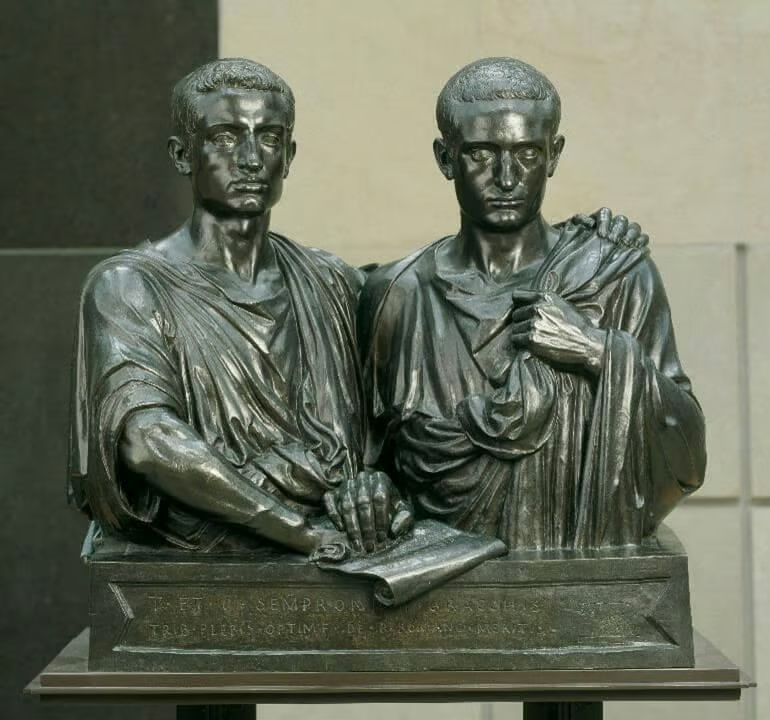

Sculpture de Jean-Baptiste Claude Eugène Guillaume représentant les frères Gracchus. XIXe siècle. Musée du Quai d'Orsay / Photo (C) RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Des membres de la haute noblesse romaine

Tiberius et Caius Gracchus (francisés en Gracques) sont deux frères, nés en 168/163 et 154 avant J.C, au sein de la famille Sempronia. Ils sont les fils de Tiberius Sempronius, un homme politique qui fut un temps consul, et de Cornelia Africana, fille de Scipion l’Africain. Ce dernier est célèbre dans l’histoire romaine pour avoir participé à la deuxième guerre punique (218 – 202 av J.C.) contre le Carthaginois Hannibal et gagné la bataille de Zama en 202 av J.C. Par leur naissance, les Gracques appartiennent à la haute société romaine, ce qui va jouer dans leur parcours politique.

Tiberius Sempronius meurt tôt, son fils Tiberius n’a que 9 ans et Caius vient de naître. Au lieu de se remarier, Cornelia décide d’abord d’élever seule ses enfants. Elle leur trouve les meilleurs précepteurs et leur donne une éducation inspirée des savoirs grecs, reconnus comme excellents et à la base de la culture romaine. C’est ainsi qu’ils reçoivent l’enseignement de philosophes grecs comme Bossius de Cumes. Selon l’historien Jean Noël Robert, ce serait, grâce à ce dernier, que les frères Gracchus développent cette volonté d’aider les autres, de faire du « social » avant l’apparition même du concept politique.

Selon le souhait de leur mère, les deux hommes débutent une carrière politique et militaire, conforme à leur statut de membres de la noblesse. Tiberius s’est particulièrement illustré en Espagne en 137 av J.C, lors de la guerre de Numance (153 – 133 av J.C). Il était alors au service du consul Mancinus en tant que questeur, une fonction administrative basique qui lui permettait de débuter le circuit des honneurs (cursus honorum) pour l’amener aux plus hautes instances, au sommet desquelles se trouve le consulat. Lorsque Mancinus devient incapable de mater la révolte des Numantins (les habitants de Numance), Tiberius prend le relais et organise des négociations pour sauver les civils et les soldats. Selon des estimations d’historiens antiques, il aurait sauvé près de 20 000 vies en prenant part personnellement aux négociations, même si cela était contraire au protocole. À partir de cette période, Tiberius commence à gagner en popularité, notamment au sein du peuple, la plèbe. Tant et si bien qu’il est élu, en 134 av J.C., tribun de la plèbe, c’est-à-dire le représentant du peuple auprès du Sénat de Rome. Un début de carrière politique que suit, quelques années plus tard, son frère Caius.

Cornélie, mère des Gracques, montre ses enfants, en disant: "Voici mes richesses et mes bijoux". Joseph Benoît Suvée 1790/1792

Les crises du IIe siècle avant J.C. à Rome

Lors de la guerre en Espagne, Tiberius avait remarqué une chose : les campagnes de l’empire romain étaient peuplées d’esclaves qui cultivaient les champs, en lieu et place de citoyens romains comme c’était le cas pour les siècles précédents. Ce constat est vérifiable dans le reste des provinces romaines, notamment en Italie du Nord. L’une des causes est l’augmentation des terres romaines à la suite des guerres puniques. La deuxième s’est donc conclue par une grande victoire romaine et par l’acquisition des terres carthaginoises d’Espagne et de Sicile. La troisième et dernière guerre punique (149 – 146 av J.C.), gagnée au passage par le beau-frère des Gracques, Scipion Emilien, marié à leur sœur Sempronia, met fin à l’existence de Carthage. De nouvelles terres sont ainsi accessibles mais les caisses de Rome sont terriblement vides et les Romains peinent à maintenir leur activité économique, c’est particulièrement le cas dans les campagnes.

Chez les Romains, les légionnaires sont des citoyens-soldats. Ils prennent les armes au moment des campagnes militaires, mais, lors des temps de paix, ils travaillent dans leur champ (voir à ce propos l’histoire de Lucius Quinctius Cincinnatus). Les légionnaires cultivent et permettent à Rome de se fournir en céréales et autres produits. Avec l’augmentation des guerres, la mortalité des champs de bataille et l’augmentation des impôts pour payer les soldats, certaines fermes ne peuvent plus subvenir à leurs propres besoins. Les fermiers sont par conséquent contraints de vendre leur terre et partent en ville où les attend, pour beaucoup, une vie encore plus miséreuse.

À cela, il faut ajouter l’accaparement des terres par les plus riches. Les nouveaux territoires sont achetés par de grands propriétaires, auxquels s’ajoutent les petites propriétés qui sont rachetées à petits prix. Ces grands domaines, appelés latifundia (latifundium au singulier), dominent les campagnes. Pour les entretenir, les Romains engagent en masse des esclaves plutôt que des citoyens. Ils sont moins coûteux et requièrent moins d’argent pour les employer. Cette pratique s’est répandue et a encouragé un important exode rural vers les grandes cités, en particulier Rome.

Illustration des frères Gracchus par Roberto Golovic

Tiberius Gracchus, le premier réformateur

Lors de son tribunat, pour l’année 133, la fonction de tribun étant annualisée, Tiberius trouve une réponse pour redonner de l’emploi aux Romains, en particulier pour la plèbe. Pour lui, les grands propriétaires sont la cause de cette crise économique. Il souhaite y mettre fin en redistribuant les terres, en particulier celles qui appartiennent à l’ager publicus (le domaine public de la République). Il met sur pied un projet de loi, la Lex Sempronia, qui réorganise les domaines agricoles. S’inspirant d’une ancienne loi, très peu mise en application, Tiberius veut limiter les surfaces agricoles pour éviter la surpuissance des grandes propriétés. Ces dernières ne devaient pas dépasser les 125 hectares (500 jugères selon l’unité de surface de l’époque). Ceux dont les terres étaient plus vastes se voyaient retirer le surplus qui était ensuite redistribué par une commission spéciale, le triumvirat agraire, une assemblée de trois personnes élues par le peuple.

Illustration anonyme d'un latifundium entre 200 av J.C. et 300 ap J.C.

Si la loi de Tiberius était applaudie par la plèbe, où se trouvaient beaucoup d’anciens petits propriétaires terriens, elle était détestée par les sénateurs, dont la plupart possédait les latifundia. Pour empêcher l’adoption de la loi, ils cherchèrent à empêcher son vote par les comices, les assemblées du peuple. Pour cela, ils persuadèrent un autre tribun, Marcus Octavius, d’utiliser son droit de veto contre Tiberius. Octavius obéit mais Tiberius fut plus adroit. Dans un discours, raconté par Plutarque, il discrédite son opposant en mettant en avant sa corruption et son éloignement des valeurs plébéiennes qui l’avaient porté au tribunat.

« Le tribun, disait [Tiberius], est sacré et inviolable, parce qu'il s'est consacré au peuple et le défend. Si donc, ayant changé de conduite, il lèse le peuple, amoindrit sa puissance et l'empêche de voter, il se prive lui-même de sa charge en ne faisant pas ce pour quoi il l'a reçue »

Octavius fut écarté et Tiberius pu faire appliquer sa loi. D’autant plus, qu’il fut investi comme l’un des trois triumvirs agraires, avec son frère Caius et son beau-père Appius Claudius Pulcher. Il n’y avait donc plus de frein à l’application de la Lex Sempronia et les sénateurs étaient sur la défensive.

Si le début du tribunat de Tiberius fut une grande réussite, la fin le fut beaucoup moins. Les sénateurs tentaient par tous les moyens de diminuer l’influence de Tiberius, notamment en lançant des rumeurs. Mais ce qui fit encore plus de mal à Tiberius, c’est l’affaire de la succession du royaume de Pergame. En 133 av J.C, le roi Attale III meurt sans héritier. Dans son testament, il lègue son royaume à Rome. Tiberius était un ami d’Attale. Il utilise ce lien pour prendre le trésor du roi de Pergame et l’investir et financer la mise en place de sa réforme agraire.

Ce choix a scandalisé la population, en particulier le cousin de Tiberius, Scipion Nasica, le grand pontife (pontifex maximus, le grand chef de la religion romaine). Lorsque les élections au tribunat pour l’année 132 arrivèrent, Tiberius tenta de se représenter, une première dans l’histoire romaine. Nasica et ses partisans, parmi eux se trouve le beau-frère des Gracques, Scipion Emilien, utilisèrent cette tentative pour accuser Tiberius de vouloir devenir un tyran, ou pire, un nouveau roi de Rome. La monarchie à Rome était une affaire taboue et les Romains révulsaient tout ce qui rappelait l’époque des rois depuis qu’ils étaient devenus une république en 509 av J.C. Cette accusation fit donc beaucoup d’effet au sein de la population.

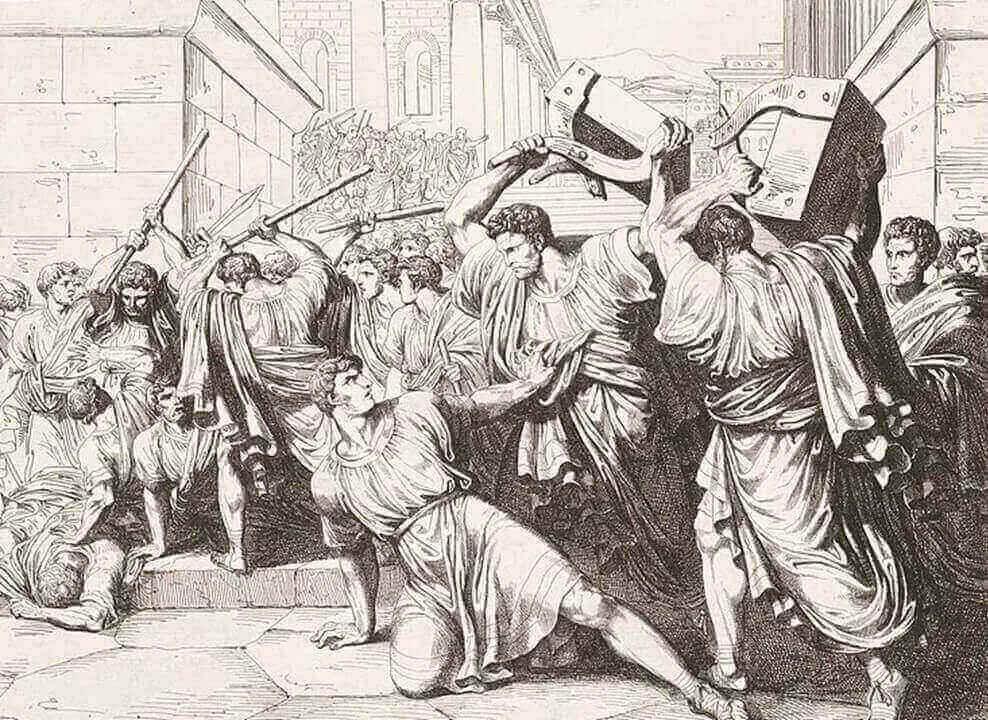

Alors que Tiberius se rendait au Sénat, il fut pris dans une émeute causée par les partisans de Nasica. Il y trouva la mort et son corps fut jeté dans le Tibre, une pratique qui lui refusait tous les honneurs funéraires normalement réservés à un membre de la noblesse. En outre, plusieurs centaines de ses compagnons connurent le même sort. Très vite, les mesures de la Lex Sempronia furent allégées voire supprimées. Le triumvirat agraire perdit ses fonctions de justice pour gérer les contentieux entre propriétaires et les restrictions sur les surfaces des exploitations ne s’appliquèrent plus.

Mort de Tiberius Gracchus par Bartolomeo Pinelli (1818)

La reprise des réformes par Caius Gracchus

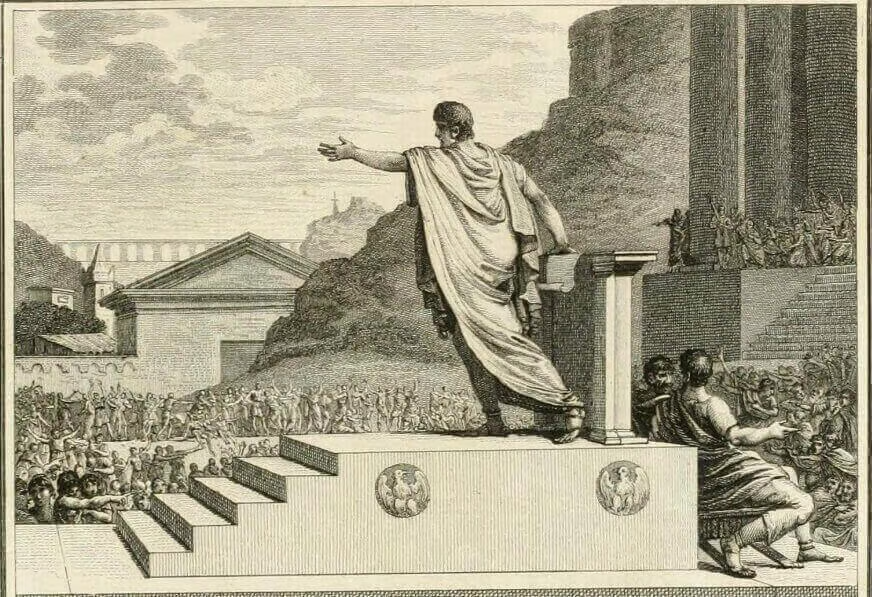

En 123 av J.C., alors que le souvenir de Tiberius commençait à bien s’effacer, son frère Caius se fit élire, à son tour, tribun de la plèbe. Tout comme son frère, il se fit aussi réformateur agraire et alla au-delà de ce que son prédécesseur a fait. Selon les auteurs antiques, comme Cicéron ou Plutarque, si Tiberius était connu pour son calme et sa tempérance, Caius, lui, était plus agressif dans ses prises de paroles, plus violent et plus passionné.

À l’image du défunt Tiberius, Caius mit en place de nombreuses réformes en faveur de la plèbe. Il restaura d’abord la Lex Sempronia. A celle-ci il ajouta deux autres mesures comme celle qui fit en sorte que ce soit le Sénat, et non plus les soldats eux-mêmes, qui finance l’équipement militaire de l’armée. Jusqu’alors, les soldats devaient fournir leurs armes et armures, créant ainsi une grande disparité et un appauvrissement des Romains les plus démunis. Une autre réforme, la lex frumentaria, visa à créer des ventes régulières, une fois par mois, de blés à la population à prix cassés. L’annone, ou approvisionnement en blé de Rome, était une question d’une grande importance. Ces différentes mesures en faveur du peuple lui permirent d’être réélu tribun de la plèbe, une pratique désormais admise, moins de dix ans après le scandale du premier Gracchus.

Une fois la question des réformes frumentaires (en lien avec le blé) traitée, Caius propose aussi de réformer l’empire. Il veut développer le réseau routier pour améliorer les relations entre Rome et ses provinces. Il s’attaque aussi à la citoyenneté en l’étendant à tous les habitants des terres latines d’Italie et en donnant une citoyenneté partielle aux alliés italiens, qui se sont notamment distingués par leur soutien lors des guerres puniques. Il débute, par la suite, le projet de construction de trois colonies romaines dans l’empire, deux en Italie et une sur les ruines de Carthage, qui devait s’appeler Junonia. La constitution de colonies permettait à Rome de désengorger ses rues mais encore d’améliorer son contrôle sur ses terres. Cependant, cela demande une énorme somme d’argent et le cas de Carthage fait débat. Lors de sa défaite en 146 av J.C, la ville fut détruite par Scipion Emilien, complètement rasée, et sa terre fut maudite. Plus rien ne devait s’élever là où fut jadis bâtie Carthage. Caius Gracchus n’est pas le chef du projet mais il participe à sa diffusion et c’est ce point qui déplaît au Sénat et à une partie de la population. Lorsque le projet échoue, la popularité de Caius en prend un coup.

Gravure de Caius Gracchus par Silvestre David Mirys, 1799

Le Sénat, quant à lui, est la dernière cible de Caius Gracchus. D’abord, il restaure le triumvirat agraire, dont les fonctions judiciaires avaient été confiées aux sénateurs, et la législation sur les limites spatiales des exploitations revient à l’ordre du jour. Les sénateurs avaient en effet profité de la disparition de Tiberius pour réagrandir leur domaine, parfois par la coercition et la supercherie, par exemple en déplaçant les barrières de quelques mètres durant la nuit. Ensuite, ultime affront, Caius enlève aux sénateurs leur droit de justice. À cette époque, les tribunaux sont principalement peuplés des membres de la haute société sénatoriale. Mais Caius leur préfère les chevaliers (equites en latin), qui appartiennent au deuxième ordre dans la hiérarchie sociale romaine. Ainsi, les sénateurs perdent un grand prestige et une partie du pouvoir à Rome.

Les différentes mesures de Caius, plus extrêmes dans leur ensemble que celles de Tiberius, ne firent pas l’unanimité au sein du peuple. Le projet de Junonia fit, à ce titre, beaucoup de mal à la popularité du tribun Gracchus. Lorsqu’il essaie de briguer un troisième mandat de tribun, en 121 av J.C., la fonction lui échappe. Cet échec est utilisé par les sénateurs pour fomenter l’assassinat de celui qui fit beaucoup de mal à leur richesse et puissance. Sous la conduite du consul Lucius Optimus, un ordre spécial est ordonné au sein du Sénat. Accusé de tyrannie, comme son frère, Caius fait la cible d’un senatus consultum ultimum. Cette mesure, rarissime, donne l’autorisation aux sénateurs de faire tout ce qui est possible pour arrêter Caius.

Réunis sur la colline de l’Aventin, Caius et ses partisans furent attaqués par Optimus et des soldats. Contraints à la fuite, Caius et quelques survivants se réfugient dans le bois de Furrina sur la colline du Janicule. Là, comprenant que son destin était scellé, Caius ordonne à son esclave Philocrate de le tuer. Il préfère périr de sa propre main plutôt que de celle des sénateurs. Une fois son maître mort, Philocrate dirige l’épée contre son torse et rejoint son maître dans l’au-delà. Lorsque le corps de Caius est retrouvé, il est décapité, la tête est amenée à Optimus et le corps jeté dans le Tibre. Selon les historiens antiques, entre 2 et 3 000 partisans de Caius eurent le même destin. Le dernier des Gracques venait, à son tour, de trouver la mort à la suite d’une action du Sénat.

Mort de Caius Gracchus par François Topino-Lebrun, 1798

La mémoire des Gracques dans l’histoire

La mémoire des frères Gracchus eut une histoire particulière. Pour les auteurs latins, plusieurs approches virent le jour. Si Cicéron faisait preuve d’une posture assez critique vis-à-vis d’eux, tantôt les louant, tantôt montrant leur folie de s’attaquer ainsi au Sénat, d’autres, comme Plutarque, affichent leur admiration. Leur souvenir fut souvent rappelé car ils annoncent la crise du Ier siècle av J.C. qui se conclut par la disparition de la République au profit de l’Empire avec Auguste. Les questions frumentaires mais aussi la citoyenneté furent de nouveau des thèmes sociaux clivants qui ont amené Rome à remettre en question ses modes de fonctionnement.

Au-delà de l’Antiquité, l’histoire des Gracques tombent dans l’oubli jusqu’à la Révolution française. Parmi les acteurs qui s’inspirent d’eux, François-Noël Babeuf est sans doute le plus connu. Il était tellement admiratif des réformateurs qu’il change son nom en Gracchus Babeuf et fait des réformes agraires son cheval de bataille. Le babouvisme eut peu d’éclat pendant la Révolution. Gracchus Babeuf finit d’ailleurs guillotiné en 1797. Mais son travail aurait inspiré les écrits de Karl Marx et plus tard Lénine dans leur conception du communisme où les réformes frumentaires et agraires occupent une place importante.

Plus globalement, le temps des Gracques a permis aux historiens de mettre en lumière les réalités des relations politiques dans la Rome antique du IIe siècle. Alors qu’elle traverse un temps de grandes tensions, deux factions s’opposent pour le pouvoir. D’un côté, souvent plus proches de la plèbe, les populares, qui ont tendance à proposer des mesures pour plaire au peuple plus que pour changer la situation, et, de l’autre, souvent plus proches de la noblesse, les optimates. Considérés comme les meilleurs de la société (optimates signifiant littéralement « les meilleurs »), ils proposent des mesures qu’ils jugent comme étant les plus idéales pour Rome. La lutte entre les deux factions se fait tout au long de l’histoire de la République et la position de tribun de la plèbe, créée en 493 av J.C., fut comprise comme une volonté d'équilibrer la mainmise des optimates en donnant du pouvoir au peuple.

Portrait de Gracchus Babeuf par H. Rousseau (graphic designer), E.Thomas (graveur)

Il faut, enfin, éviter de voir les Gracques comme des révolutionnaires avant l’heure, comme l’on fait les communistes du début du XXe siècle. Ce sont des membres de la noblesse, non des gens du peuple, et ils n’ont pas aboli des privilèges comme lors de la Révolution française. La position politique du Sénat n’a pas été remise en cause, tout comme la puissance des sénateurs. Ils voulaient offrir une solution aux problèmes économiques de l’époque. Toutefois, leur échec montre aussi la puissance des sénateurs, et leur volonté de la préserver, qui vont jusqu’à verser le sang de tribun de la plèbe, une fonction pourtant sacrée selon le droit romain. Ces meurtres pavent la route de ceux à venir. La politique à Rome est souvent ponctuée d’une certaine violence, à tel point que, parfois, elle semble lui être intrinsèquement liée.

Publié par Adrien RASATA le 24/10/2025

Articles similaires

Sources

Ouvrages et articles :

- Les Gracques, de Rome à la Révolution française. (1981, février). lhistoire.fr, 31. Consulté le 23 octobre 2025, à l’adresse https://www.lhistoire.fr/les-gracques-de-rome-à-la-révolution-française

- Virlouvet, C. (2023, novembre). « Rome : le rêve brisé des Gracques ». L’Histoire, 513, 32‑36. Consulté le 23 octobre 2025, à l’adresse https://www.lhistoire.fr/rome-le-rêve-brisé-des-gracques

Articles internet :

- Les Gracques. (s. d.). Histoiredefrance.fr. [en ligne] Consulté le 23 octobre 2025, à l’adresse https://www.histoirdefrance.fr/encyclopedie/histoire_et_religions/l/les_gracques.html

- FONTENEL, A.-L. (2021). Les Gracques, hommes politiques romains | Odysseum. Odysseum. [en ligne] Consulté le 23 octobre 2025, à l’adresse https://odysseum.eduscol.education.fr/les-gracques-hommes-politiques-romains

- Le Grenier de Clio. (2025, juillet). Histoire romaine : les Gracques. Mythologica 2001-2025. [en ligne] Consulté le 23 octobre 2025, à l’adresse https://mythologica.fr/rome/bio/gracques.htm

- Wasson, D. L. (2023, août 14). Gracques [Gracchi Brothers]. (B. Étiève-Cartwright, Traducteur).World History Encyclopedia. Extrait de https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-22136/gracques/

Articles Wikipédia :

- Contributeurs aux projets Wikimedia. (2025r, octobre 3). Gracques. Wikipédia. [en ligne] Consulté le 23 octobre 2025, à l’adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Gracques

Vidéos YouTube :

- Les frères gracques, par la chaîne Christophe Babel, mise en ligne le 25 avril 2019 [en ligne] [visionnée le 23/10/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/xug5sAmppL0

- Les Frères Gracques : révolte ou révolution ?, par la chaîne Guillaume Fleurance, mise en ligne le 29 septembre 2019 [en ligne] [visionnée le 23/10/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/M6zZ8Hx3Rlo

- Tiberius and Gaius Gracchus | The Gracchi Brothers explained, par la chaîne History Skills, mise en ligne le 21 février 2024 [en ligne] [visionnée le 23/10/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/ioYUR_6G_Z4

Crédits images :

- Sculpture de Jean-Baptiste Claude Eugène Guillaume représentant les frères Gracchus. XIXe siècle. Musée du Quai d'Orsay / Photo (C) RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski. Disponible sur : https://essentiels.bnf.fr/fr/image/4af3ce7d-4dd3-4daa-8948-4010d3cbc7fc-gracques

- Cornélie, mère des Gracques, montre ses enfants, en disant : "Voici mes richesses et mes bijoux". Joseph Benoît Suvée 1790/1792. Disponible sur : https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062505

- Illustration des frères Gracchus par Roberto Golovic. Disponible sur : https://www.culturefrontier.com/gracchi-brothers/

- Illustration anonyme latifundium. Disponible sur : https://gertitashkomd.com/latifundia-roman-estates-that-reshaped-economy-and-society/

- Mort de Tiberius Gracchus par Bartolomeo Pinelli (1818) Disponible sur : https://www.readhardtruths.com/p/tiberius-gracchus

- Gravure de Caius Gracchus par Silvestre David Mirys, 1799. Licence Wikimedia Commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaius_Gracchus_Tribune_of_the_People.jpg

- Mort de Caius Gracchus par François Topino-Lebrun. 1798. Licence Wikimedia Commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Topino_Lebrun_Gracchus.jpg

- Portrait de Gracchus Babeuf par H. Rousseau (graphic designer), E.Thomas (graveur). Licence Wikimedia Commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AduC_099_Baboeuf_(F.N.,_1764-1797).JPG

Ajouter un commentaire