Olympe de Gouges

Si la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est aujourd’hui une connaissance quasi-universelle en France, sa cousine, la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne est connue de peu. Pire encore, son autrice, Olympe de Gouges, fut pendant presque deux ans oubliée de l’histoire. Alors que la France est bouleversée par les événements de la Révolution française, Olympe de Gouges milite pour faire avancer la cause des femmes au même titre que celle des hommes. À grand renfort de discours et d’écrits, elle se fait une place dans la société politique de son temps, malgré les nombreux obstacles qui se dressent sur la route des femmes à cette époque.

Portrait anonyme d'Olympe de Gouges

Une fille de la bourgeoisie en quête de liberté

Olympe de Gouges naît Marie Gouze, le 7 mai 1748 dans la ville de Montauban, dans le sud de la France. Sa mère est Anne Olympe Mouisset, issue d’une famille de drapiers, et son père, Pierre Gouze, un boucher de Montauban. Toutefois, sa naissance est source de rumeurs. Elle serait issue d’une liaison hors-mariage entre sa mère et Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, un noble local et homme de lettres. Même si la vérité n’est jamais révélée, Marie utilisa plus tard cette histoire obscure pour justifier son talent d’écriture.

Fille de la bourgeoisie, Marie Gouze reçoit une éducation à la hauteur de son rang. Elle apprend à lire et développe son esprit critique. À 17 ans, elle se marie avec un autre bourgeois de Montauban, Louis-Yves Aubry. Ce mariage n’est pourtant pas heureux. L’amour est une grande absente de cette union. Malgré tout, un enfant naît en 1766, Pierre Aubry, avec qui elle noue une relation fusionnelle. Le mariage se finit très tôt lorsque Louis-Yves Aubry meurt soudainement. Désormais veuve, Marie part avec son fils pour Paris où elle rejoint une sœur aux alentours du début des années 1770.

Une fois à Paris, elle fait la connaissance d’un négociant parisien, Jacques Biétrix de Rozières. Elle débute une liaison mais se refuse de l’épouser. En effet, à l’époque, les femmes possèdent peu de droits et sont depuis longtemps soumises à une autorité juridique masculine. Seules les veuves dérogent à la règle. Elles peuvent jouir de droits comme la gestion de leur patrimoine, ce que Marie veut absolument préserver. Elle ne se remarie donc pas mais maintient ses liens avec de Rozières. Les deux amants y trouvent leur compte et Jacques fait même entrer Marie dans des cercles d’auteurs à Paris, lui ouvrant, par la même occasion, les portes des grands salons littéraires et politiques. C’est à partir de là que Marie Gouze débute sa carrière d’écrivaine politique.

Portrait supposée d'Olympe de Gouges par Elisabeth Vigée Le Brun, vers 1790, Paris

Une autrice militante

La carrière d’autrice de Marie commence par un changement de nom. Elle se fait appeler Olympe, pour rappeler sa mère qui a exercé une grande influence sur sa vie. Pour que son nom fasse plus distingué, elle transforme Gouze en Gouges et rajoute une particule pour donner un air de noblesse.

Bien qu’ayant reçu une éducation durant son enfance, elle fut très sommaire. Pour combler ses lacunes, elle se met à fréquenter les intellectuels parisiens et devient courtisane. Elle acquiert ainsi une petite fortune tout comme des relations et se forgent un répertoire culturel important.

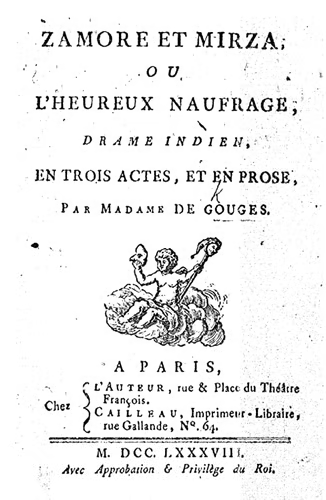

À côté de sa vie publique, Olympe débute sa carrière en littérature. Elle se tourne au départ vers le théâtre qui était l’un des arts où les auteurs pouvaient s’exprimer et toucher un large auditoire. Elle s’essaie en tant qu’actrice mais passe rapidement de l’autre côté en devenant dramaturge. Au début des années 1780, elle fonde sa propre troupe, où elle fait jouer son fils Pierre. En 1782, elle propose sa première pièce, Zamore et Mirza, qui obtient le soutien de la Comédie-Française. C’est une pièce engagée. Elle y traite de la question de l’esclavage et de la condition des populations noires dans les colonies. Elle dénonce la traite et l’esclavage et se pose en amie des esclaves. Lorsque la pièce est jouée pour la première fois en 1789, c’est le scandale. L’abolition de l’esclavage n’est pas encore à l’ordre du jour et beaucoup d’exploitants de plantation et d’esclavagistes se trouvent dans le public. La critique et terrible et Zamore et Mirza retirée des planches après seulement trois représentations. Elle poursuit sur ce thème à plusieurs reprises jusqu’à sa mort, notamment en établissant des liens avec la Société des Amis des Noirs.

À la fin des années 1780, Olympe s’investit dans les événements de son temps. Elle écrit aux députés et dans la presse pour transformer la société d’ordres et instaurer davantage d’égalité entre les Français, comme la mise en place d’un impôt universel qu’elle appelle patriotique, pour en finir avec la crise économique. Au moment de la prise de la Bastille, elle comprend l’importance de l’action citoyenne. Entre les 5 et 6 octobre 1789, elle part avec d’autres femmes, puis des milliers de Parisiens, à Versailles pour aller demander au roi des réformes. Cette « marche des femmes » se termine par le rapatriement de la famille royale à Paris, passant du palais de Versailles à celui des Tuileries.

« À Versailles, à Versailles » : Estampe figurant la Marche des femmes sur Versailles (5 et 6 octobre 1789), anonyme, Bnf – département des Estampes et de la photographie

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

Après les événements de l’été 1789, Olympe de Gouges suit de très près le développement de la vie politique française et surtout parisienne. L’un d’eux attire particulièrement son regard, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Elle met en place la citoyenneté, la souveraineté du peuple et l’égalité devant la loi des Français. Enfin, seulement celle des hommes. Les femmes sont les grandes absentes de ce document. Pour y remédier, elle débute la rédaction d’une version féminine et féministe de la déclaration, terminée en septembre 1791. Elle est adressée à la reine Marie-Antoinette et s’intitule, dans la plus simple des logiques, Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne. Elle reprend les articles du précédent document et les complète. Le premier article est ainsi : « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. ».

Olympe de Gouges ne remet pas en cause les acquis de 1789 mais ses propos ne sont pas acceptés par le monde politique. Seuls 5 exemplaires de sa déclaration sont imprimés et le texte tombe vite dans l’oubli.

Portrait de Olympes de Gouges (1748–1793) par Alexander Kucharsky

Des avancées pour la cause des femmes

En plus de son œuvre phare qu’est sa déclaration, Olympe de Gouges milite aussi pour la présence de la femme en politique. L’une de ses phrases a ainsi traversé les siècles : « La femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune. ». Les femme sont en effet des actrices du monde politique par leur action dans les nombreuses révoltes qui ont perturbé le pouvoir royal jusque-là (rappel des 5 et 6 octobre 1789). Elles sont également mises en scène sur les balustrades de la Salle du Jeu de Paume dans le tableau de Jacques-Louis David (1791-1792). À côté, les clubs de femme se multiplient à travers la France. Elles lisent des revues et traités et débattent des discours politiques.

L’une des avancées phares promues par Olympe de Gouges est le divorce. Jusqu’alors, les mariages sont religieux et seul le pape peut décider de leur annulation. Olympe veut instaurer cette procédure et la présente dans de nombreuses pièces de théâtre comme La Nécessité du divorce ou l’essai Le Bon sens du Français à partir de 1790. La réussite tant attendue arrive le 20 septembre 1792 lorsque le divorce est adopté par l’Assemblée législative. Pour compléter ce progrès, elle veut supprimer le mariage religieux comme seule possibilité d’union maritale. Le mariage devient désormais un contrat civil. Elle cherche également à protéger les veuves mais aussi les jeunes mères et les enfants, particulièrement ceux nés d’une union non-reconnue et les orphelins.

Une disparition sous la Terreur

L’arrivée de la République (septembre 1792) est à la fois le temps des succès pour Olympe mais aussi le début de la fin. Tout commence en janvier 1793. Le roi Louis XVI a été renversé en août 1972 et l’assemblée est en plein débat pour savoir ce qu’il doit advenir de lui. Durant le procès du roi, Olympe de Gouges défend Louis XVI. Elle reconnaît ses défauts en tant que souverain mais n’est pas en faveur de son exécution. Malheureusement, cet avis modéré n’est pas en accord avec les points de vue plus sanguinaires des révolutionnaires comme Maximilien de Robespierre et les autres Montagnards.

Déjà en opposition avec ces républicains, elle s’affiche ouvertement contre au cours de l’été 1793. Lorsque les Brissotins, des modérés, sont renversés par les montagnards, plus radicaux, Olympe prend la plume contre les chefs comme Marat et Robespierre. Le premier est qualifié « d’avorton de l’humanité » et le second d’apprenti dictateur, qui est « l’opprobre et l’exécration de la Révolution ».

Cette opposition est mal vue par le pouvoir mais la France entre alors dans la Terreur. Les opposants politiques sont jugés comme contre-révolutionnaires ou anti-républicains. Ils sont arrêtés, jugés et condamnés à la décapitation par guillotine. Ce qui a finalement fait pencher la balance, c’est la publication d’un écrit politique, Trois urnes ou le Salut de la patrie, par un voyageur aérien où elle propose trois destins pour la France : la république, la république fédéraliste et une monarchie constitutionnelle. Cette dernière option fait qu’elle entre en contradiction avec la loi de mars 1793 où tout propos en défaveur du principe républicain est interdit.

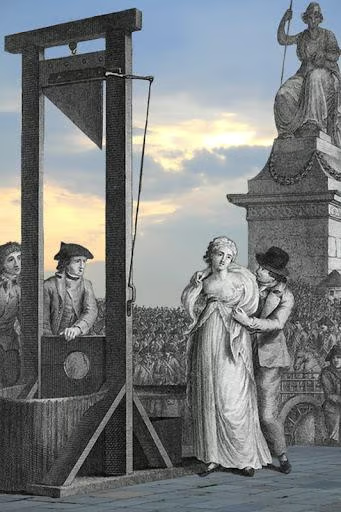

Olympe de Gouges est arrêté le 26 juillet jugée à partir du 6 août. Elle est transférée à la prison de la Conciergerie où elle attend les conclusions de son procès dans lequel elle est jugée sans avocat. Finalement, le 2 novembre 1793, elle est condamnée à mort et le lendemain, elle est amenée sur la place de la Concorde où elle est finalement guillotinée. Elle avait seulement 45 ans et pour derniers mots : « Enfants de la Patrie, vous vengerez ma mort ».

Un héritage fragile et tardif

L’héritage d’Olympe de Gouges n’a pas eu l’effet escompté au sein de la société. Dès la mort d’Olympe, les critiques et remarques misogynes se font nombreuses. On peut ainsi lire dans la presse qu’elle, tout comme les autres femmes en politique « oublient les vertus qui conviennent à leur sexe ».

Le nom d’Olympe de Gouges, tout comme celui de nombreuses femmes de la Révolution, est tombé dans l’oubli pendant de nombreuses années. Sil revient épisodiquement au cours de l’histoire politique de la France, par exemple en 1848 au même de la révolution et du début de la IIe République, il faut attendre les années 1990 pour que les historiens s’intéressent à elle. En 1986, la journaliste Benoîte Groult publie la Déclaration des Droits de la femme et de la citoyenne, faisant ainsi restaurer l’héritage de l’autrice. Olympe de Gouges fait partie des figures historiques qui retrouvent les livres d’histoire ces dernières décennies. Elle sert également de personnages clefs sur lesquels s’appuient les mouvements féministes contemporains.

Pour ce qui est des mesures soutenues par Olympe de Gouges, la plupart ne se sont pas maintenues dans le temps, en tout cas, immédiatement après sa mort. La cause des esclaves est la première victime d’un retour en arrière durant la Révolution. Si l’esclavage et la traite sont abolis par la République, le Consulat rétablit l’esclavage en 1802. Il faut attendre 1848 pour qu’il soit définitivement interdit. Le divorce est une autre avancée qui fit un certain recul. Maintenu par la République et Napoléon, il est supprimé en 1816 sous la Restauration. Le Code Civil napoléonien avait déjà fortement fait reculer les libertés des femmes en 1804. La femme y retrouvait un statut inférieur à l’homme et le mari obtenait une autorité absolue sur les membres de la famille. Le divorce n’est réinstitué qu’en 1884 avec la « loi Naquet », valide lorsqu’une faute est constatée, et c’est en 1975, avec la « loi Veil » que les causes du divorce sont élargies et qu’il se démocratise.

Olympe de Gouges a donc marqué son temps en proposant et en militant pour une intégration des femmes dans la vie politique. Par ses écrits, elle a cherché à faire comprendre la nécessité pour les femmes de participer et d’agir politiquement. Bien que son œuvre fut oubliée pendant un temps, elle est aujourd’hui l’une des grandes figures historiques que le public redécouvre, notamment dans les programmes scolaires depuis une dizaine d’années.

Publié par Adrien RASATA, le 29/07/2025

Articles similaires

Sources

Articles et ouvrages imprimés :

- Blanc, O. (2014, mars). Citoyenne Olympe. lhistoire.fr, Mensuel 397, 26‑27. URL : https://www.lhistoire.fr/citoyenne-olympe

Articles internet :

- Fondation pour la mémoire de l’esclavage. (s. d.). Olympe De Gouges | Biographie | Fondation pour la memoire de l’esclavage. FME. [en ligne] Consulté le 28 juillet 2025, à l’adresse https://memoire-esclavage.org/biographies/olympe-de-gouges

- L’histoire par les femmes. (2019, 19 juillet). Olympe de Gouges, révolutionnaire humaniste. L’Histoire Par les Femmes. [en ligne] Consulté le 28 juillet 2025, à l’adresse https://histoireparlesfemmes.com/2012/12/09/olympe-de-gouges-revolutionnaire-humaniste/

- Prohistoire. (s. d.). Olympe de Gouges, engagée jusqu’à l’échafaud pour l’égalité. ProHistoire [en ligne] Consulté le 28 juillet 2025, à l’adresse https://www.prohistoire.fr/histoire-thematique/les-personnages-celebres/2151073_olympe-de-gouges-engagee-jusqu-a-l-echafaud-pour-l-egalite

Articles de presse :

- Lafon, C. (2025, 7 juillet). Le saviez-vous ? Olympe de Gouges, la grande figure du féminisme, était originaire du Sud-Ouest. SudOuest.fr. [en ligne] Consulté le 28 juillet 2025, à l’adresse https://www.sudouest.fr/culture/histoire/le-saviez-vous-olympe-de-gouges-la-grande-figure-du-feminisme-etait-originaire-du-sud-ouest-25157638.php

Articles Wikipédia :

- Contributeurs aux projets Wikimedia. (2025h, juillet 26). Olympe de Gouges. Wikipédia. [en ligne] Consulté le 28 juillet 2025, à l’adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges

Vidéos YouTube :

- L’HISTOIRE PAR L’IMAGE | Olympe de Gouges, par la chaîne Grand Palais, mise en ligne le 8 juin 2023 [en ligne] [visionnée le 28/07/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/sRFa0eocecU

- OLYMPE DE GOUGES / DECLARATION DES DROITS DE LA FEMME ET DE LA CITOYENNE / LA P’TITE LIBRAIRIE ? par la chaîne La Grande Librairie – France Télévision, mise en ligne le 10 mai 2023 [en ligne] [visionnée le 28/07/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/RM5o82lP37Q

- Olympe de Gouges | Quelle histoire – TV5 Monde, par la chaîne Quelle Histoire, mise en ligne le 20 août 2019 [en ligne] [visionnée le 28/07/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/cT1J2jR_OuU

- Olympe De Gouges, pionnière des collages féministes, par la chaîne France Culture, mise en ligne le 25 avril 2023 [en ligne] [visionnée le 28/07/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/3EnaQCmZqxc

- Une Féministe GUILLOTINEE | Qui était Olympe de Gouges ?, par la chaîne Un Cours de 5 Minutes, mise en ligne le 10 mai 2023 [en ligne] [visionnée le 28/07/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/cT1J2jR_OuU

Crédits images :

- Portrait anonyme d’Olympe de Gouges. Licence Wikimédia Commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympe_de_Gouges.jpg

- Tableau d’Olympe de Gouges jeune attribué à Elisabeth Vigée Le Brun. Vers 1790. Disponible sur : https://ar.inspiredpencil.com/2021-gallery/olympe-de-gouges

- « À Versailles, à Versailles » : Estampe figurant la Marche des femmes sur Versailles (5 et 6 octobre 1789), anonyme, Bnf – département des Estampes et de la photographie. Disponible sur : https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/versailles-versailles

- Frontispice de la pièce Zamore et Mirza. Disponible sur : https://ecole-athena.blogspot.com/2013/09/1-olympe-de-gouge.html

- Portrait d’Olympe de Gouges par Alexander Kurchasky. Licence Wikimédia Commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympe_de_Gouges.png

- Gravure de l’exécution d’Olympe de Gouges. Auteur et source inconnus. Disponible sur : https://www.philo5.com/Mes lectures/GougesOlympeDe-DeclarationDroitsFemme.htm

- Couverture du livre Ainsi soit Olympe de Gouges par Benoïte Groult. Disponible sur : https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2013/03/02/ainsi-soit-olympe-de-gouges

Ajouter un commentaire