Le "chemin de fer de la mort"

Le train est l’une des grandes inventions de l’humanité. Il a facilité les transports et la logistique de nos sociétés. Pour autant, il fut aussi l’outil de grandes atrocités comme ont pu le constater les victimes de la Solution finale allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Mais à l’autre bout du monde, un autre train est synonyme d’horreur et de mort. Celui-ci est tombé dans l’oubli pour nous autres Européens. Le « train de la mort » ou « chemin de fer de la mort » (en anglais Death Railway ou Burma Railway) fut un projet ambitieux de relier par voie ferrée la Thaïlande et la Birmanie pour faciliter l’effort de guerre du Japon. Mais sa construction a entraîné la déportation et à l’exploitation de centaines de milliers de civils et de prisonniers de guerre européens et sud-est asiatiques. Retour sur une histoire méconnue de la guerre et aujourd’hui une attraction touristique en Thaïlande.

Photographie du "train de la mort" au dessus de la rivière Khwae Yai (Thaïlande)

La conquête de l’Asie du Sud-Est par le Japon

Les débuts de la guerre du Pacifique furent marqués par la spectaculaire marche des Japonais sur les terres de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Le Japon veut s’étendre au-delà de ses frontières, afin d’acquérir puissance et ressources pour son développement. Durant tout le début du XXe siècle, il entame plusieurs campagnes pour se constituer un immense empire autour du Pacifique oriental. La conquête du littoral chinois à partir de 1931 est un exemple de leur efficacité et 1942 change la donne. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor, ouvrant alors la voie vers un nouveau front de la Seconde Guerre mondiale. De là, les Japonais entament leur invasion des colonies européennes d’Asie du Sud-Est : l’Indochine, les Philippines, la Malaisie, l’Indonésie et la Birmanie. Le 15 février 1942, la prise de Singapour, alors possession britannique et position clef dans la région permet aux conquérants d’obtenir de nouvelles possessions territoriales dont ils peuvent exploiter les ressources et les populations. Il s’agit de l’un des plus grands exploits de l’armée du Japon, une grande victoire sur les Européens, et l’un des plus grands désastres de l’armée britannique d’après Winston Churchill. Lors de la reddition de Singapour mais aussi de l’Indonésie, ce sont plus de 100 000 soldats européens et supplétifs locaux qui sont faits prisonniers, 80 000 rien que pour Singapour.

Prisonniers australiens et britanniques capturés et gardés par des soldats japonais

Un train pour aider la campagne de Birmanie

Une fois assurée la maîtrise des territoires sud-est asiatiques, les Japonais en commencent leur exploitation. Si les ressources, agricoles, minières et forestières servent à l’effort de guerre, les hommes sont missionnés pour aménager le terrain pour la logistique et le transport des marchandises.

À partir de janvier 1942, les Japonais entament la campagne de Birmanie (1942 – 1945). Elle a un double objectif. À la fois affaiblir l’empire colonial britannique mais aussi priver la Chine libre de Tchang Kai-chek de précieuses ressources matérielles qui sont acheminées par voie ferrée depuis la Birmanie, selon un axe sud-nord entre Rangoon, la capitale de la Birmanie (aujourd’hui Yangon) et la région chinoise du Yunnan. Les Japonais parviennent à conquérir la très grande majorité du territoire birman, notamment en repoussant les forces britanniques, aidés des Américains et de Chinois jusqu’à la frontière indienne.

Pour acheminer leurs combattants, munitions et provisions sur place, les Japonais peuvent compter sur leurs navires qui passent par le détroit de Malacca. Mais après leurs défaites sur la mer de Corail et Midway en mai et juin 1942, les espaces maritimes ne sont plus sûrs. Le Japon doit donc investir dans le transport terrestre, le plus efficace étant le chemin de fer. Pour cela, un projet titanesque est prévu. Il a pour objectif de relier Bangkok et Rangoon, pour un total avoisinant les 1 000 km de voies ferrées.

La Thaïlande joue un rôle particulier dans l’effort de guerre japonais. En effet, il s’agit, contrairement à ses voisins, d’un pays indépendant, formant au départ un État tampon entre les empires coloniaux britanniques à l’ouest et français à l’est. Lorsque les Japonais arrivent dans la région, le pouvoir thaïlandais fait le choix de la reddition et s’engage à venir en aide, matériellement, au Japon. Les infrastructures et la population thaïlandaises sont ainsi mises au service de Tokyo.

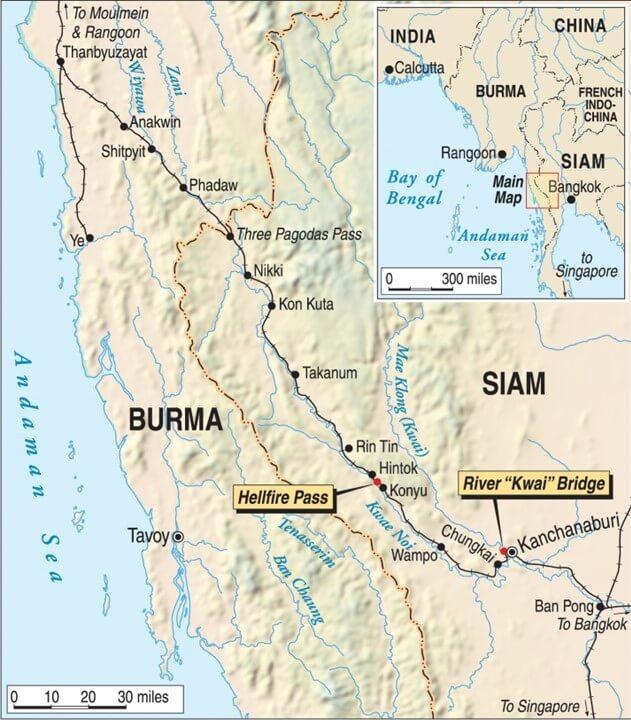

Tracé du "chemin de fer de la mort", entre Kanchanaburi (Thaïlande - Siam) et Thanbyuzayat (Brmanie - Burma)

Un chantier gigantesque….

Le chantier de la voie Thaïlande-Birmanie commence en juin 1942. Il s’appuie sur les tronçons déjà existants entre Bangkok et Rangoon, diminuant la construction à 415 km, entre Ban Pong, en Thaïlande, et Thanbyuzayat, en Birmanie, passant à travers la jungle, la montagne et surplombant les vallées fluviales.

Pour construire cet immense chemin de fer, les Japonais font d’abord appel à de la main d’œuvre enrôlée de force dans les territoires conquis comme des Indonésiens, des Malaysiens mais aussi des Chinois, des Thaïlandais, des Birmans et des Tamouls de Malaisie. Les estimations divergent, allant de 180 000 à 250 000 travailleurs réquisitionnés à travers les territoires conquis, souvent contre leur gré, parfois volontairement après des campagnes promotionnelles vantant les salaires et conditions de travail. À ceux-ci viennent s’ajouter les prisonniers de guerre. Ils sont plusieurs milliers à partir pour la Thaïlande, notamment des Australiens et des Britanniques, capturés lors de la campagne de Singapour et depuis emprisonnés à la prison de Changi. D’autres nationalités se retrouvent ensuite comme des Néerlandais et des Américains, sans compter les troupes auxiliaires issues des armées coloniales comme les Javanais, les Malaisiens et les Indiens. Pour les surveiller, 12 000 Japonais sont mobilisés sur le tracé du chemin de fer.

Prisonniers européens en train de poser des rames de train

Le chantier a duré une quinzaine de mois, entre juin 1942 et octobre 1943, un record compte tenu des moyens employés. Pour construire tout ça, les Japonais ne font pas appel à des machines industrielles, alors très peu présentes dans l’armée impériale, mais utilisent des outils manuels, artisanaux comme des pioches, des pelles et des brouettes. Au mieux, les travailleurs avaient droit à des charges de dynamites pour les chantiers en montagne. Pour loger tous ces ouvriers, les Japonais construisent plusieurs camps le long du parcours, à peu près un tous les 10 km. Ces camps sont de fortune. Les bâtisses sont en pailles ou en bambous, très mal isolées et les hommes s’entassent à l’intérieur. Très souvent, il n'y a pas de sanitaires, les douches sont spartiates et, hormis de rares cas, il n’y a pas d’hôpital. Cependant, les quartiers des officiers et soldats japonais sont de bien meilleurs qualités et toujours érigés en premier.

Parmi les nombreux tronçons que compte le chemin de fer Thaïlande-Birmanie, deux attirent particulièrement le regard, le Hellfire Pass (ou Passage des feux de l’Enfer) et le pont de la rivière Khwae Yai.

Le Hellfire Pass est situé dans la chaîne de montagnes Tenasserim, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Bangkok. C’est une zone très escarpée et peu propice à la construction. Malgré tout, les Japonais ordonnent l’excavation d’un couloir de passage pour le train. À coups de pioches et de pelles, les ouvriers parviennent à ouvrir un petit défilé de 25 mètres de large sur 75 mètres de long. Mais cela s’est fait au prix de terribles efforts. Les conditions de travail sont effroyables avec des cycles allant jusqu’à 18 heures consécutives. La roche est particulière dure et pénible à creuser et les blessures sont récurrentes à causes des débris coupants. Les maladies sont courantes, notamment lors de la mousson où l’humidité favorise la prolifération des virus. Les Japonais font travailler les ouvriers à des rythmes intenses, notamment à partir de l’été 1943 lorsque commence la période dite « speedo ». Les Japonais essaient par tous les moyens de faire travailler les ouvriers anglophones toujours plus vite, en utilisant des ordres en anglais (speed voulant dire rapide). À ce titre, les cadences sont telles que, lorsque le soir était venu, les Japonais installaient des torches tout le long du passage, ce qui a donné son nom au lieu.

Photographie du Hellfire Pass. On peut y voir le passage construit à travers la montagne. Un mémorial a été construit pour rappeler la mémoire des ouvriers britanniques et Australiens morts lors de l'opération.

Le pont de la rivière Kwae Yai est sans doute l’un des sites les plus connus du chemin de fer. Il traverse un affluent du fleuve Mékong, la rivière Khwae Noi, visible plus en amont du tracé, au niveau de la ville de Kanchanaburi, dans la province thaïlandaise du même nom et l’ancien camp de prisonnier de Tamarkan. Ce pont, long de 300 mètres, fut initialement construit en bois à partir d’octobre 1942. Cependant, à la suite de bombardements en 1945, il fut rebâti en métal avec des poutres-treillis (ou pont en treillis), elles aussi en métal. Plusieurs milliers de soldats britanniques et néerlandais ont travaillé sur ce pont, notamment sous le commandement du colonel Philip Toosey.

La construction du chemin de fer s’est faite en simultanée sur de nombreux tronçons et en octobre 1943, la partie thaïlandaise passe la frontière au niveau du col des Trois Pagodes. Après cela, le chemin de fer fut utilisé durant toute la guerre mais de manière relative. Les raids aériens et l’avancée rapide des Alliés diminuent l’efficacité du dispositif, sans parler des sabotages ou des erreurs logistiques, comme l’absence d’une liaison entre Moulmein et Martban en Birmanie.

Pont sur la rivière Khwae Yai. Il mêle mémoire historique et attractivité touristique

… au prix de 100 000 vies humaines

Ce chantier titanesque ne s’est pourtant pas fait sans heurts ni morts. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le théâtre du Pacifique est marqué par une mortalité plus forte des civils et des militaires qu’en Europe et en Afrique. Ceci est particulièrement le cas pour les prisonniers de guerre et les civils des territoires occupés. Les Japonais sont violents avec leurs prisonniers, leur donnent des coups de bâtons lorsqu’ils ne les tuent pas sommairement, les affament et les font travailler dans des conditions extrêmement rudes : peu de nourriture, souvent avariés, infestés de vers ou contaminés par des excréments. Les maladies comme la dengue, la dysenterie ou la malaria sont omniprésentes. L’humidité, les moustiques et les conditions sanitaires quasi-inexistantes, sans parler de la malnutrition, favorisent leur propagation. Selon les historiens, au moins un tiers des morts est causé par la maladie.

Avec elles, il faut comptabiliser les morts liées aux conditions de travail. L’épuisement des corps a été fatal pour beaucoup. À l’image des camps de concentration allemands, les prisonniers et travailleurs œuvrent bien au-delà de ce que leur corps peut supporter et finissent souvent avec des corps squelettiques, lorsqu’ils survivent.

Prisonniers européens se reposant dans une hutte au sein d'un camp de prisonniers japonais. ©Topham Picturepoint

En tout, les historiens font état de près de 100 000 morts, dont une grande majorité, environ 90 000, sont des travailleurs asiatiques. 12 000 soldats européens ont également donné leur vie, dont une majorité de soldats britanniques (6 000, soldats européens et des colonies). Les rapports estiment la mortalité des prisonniers à 20 %, ce qui est un taux non-négligeable. La mortalité est particulièrement importante dans les sections sans médecin. Des infirmiers et médecins militaires comme l’Australien Ernest « Weary » Dunlop ou le Néerlandais Henri Hekking ont ainsi aidé à prévenir de nombreuses morts dans leurs camps.

Lieu de mémoire et lieu touristique

Après la fin de la guerre, les exactions japonaises lors de la construction de ce qui est désormais considéré comme le « chemin de fer de la mort » ou « train de la mort », sont rendues publiques et les chefs sont jugés devant le tribunal. En tout, ce sont 111 procès qui sont organisés, allant du plus haut gradé avec le lieutenant-général (équivalent de général de corps d’armée (4 étoiles) en France ou général 3 étoiles aux Etats-Unis) Eiguma Ishida qui écope de 10 ans d’emprisonnement. Des officiers subalternes reçoivent, eux, des peines plus sévères comme la prison à perpétuité ou des condamnations à mort comme les colonels Tamie Ishii et Shoichi Yanagita.

Pont de vue sur la rivière Khwae Yai depuis les rails du train. Image à but touristique. ©Thai Train Guide

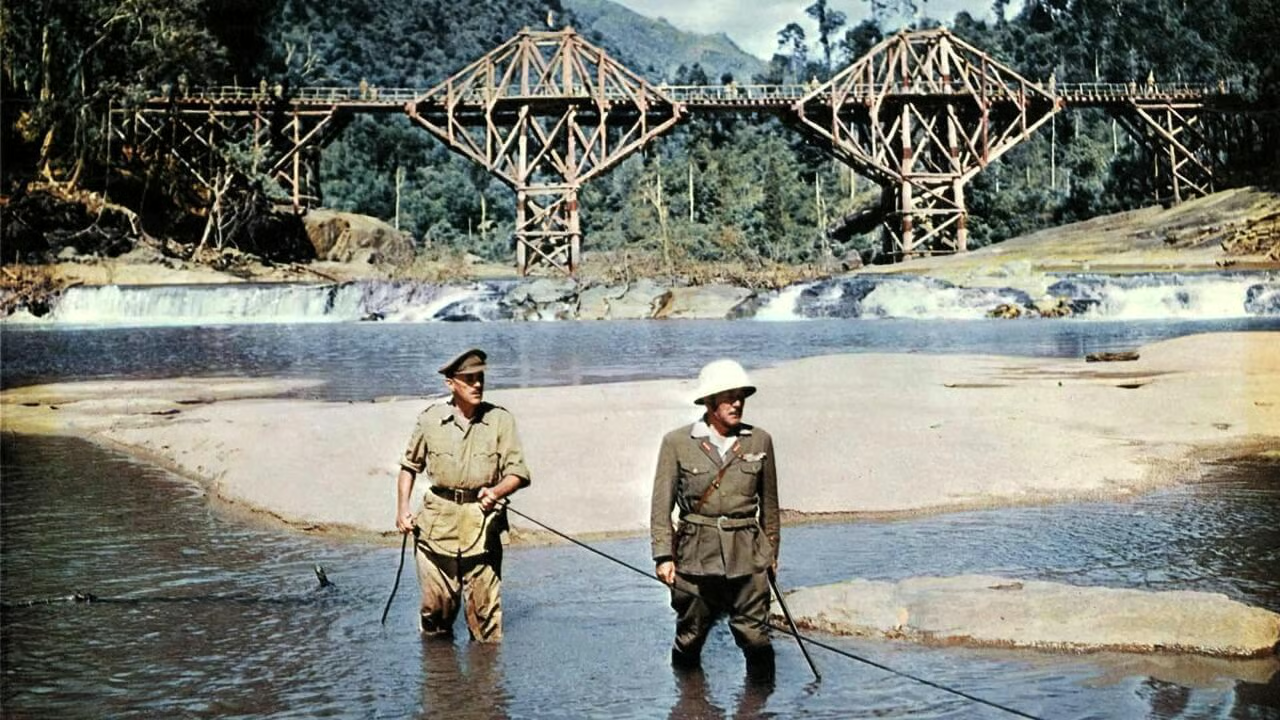

Le chemin de fer fut pour la plupart de son tracé démantelé mais une petite partie a été préservée, notamment autour de Kanchanaburi avec un terminus à Nam Tok Sai Yok. En 1946, le train devient la propriété du gouvernement thaïlandais qui finit d’entretenir le dernier tronçon, malgré tout long de 130 km. Cette portion est aujourd’hui devenue une attraction touristique où se mêlent tourisme de nature, avec les paysages de la Kwae Yai, et l’histoire du chemin de fer. Le pont à Kanchanaburi est particulièrement prisé avec la possibilité de le traverser à pied. De plus, la parution du romans de Pierre Boulle en 1952 intitulé Le pont de la rivière Kwaï et son adaptation en film en 1957 par David Lean participe à la popularité du lieu. Des milliers de touristes internationaux viennent ainsi expérimenter, dans une moindre mesure, le pont devenu légendaire. Le succès est tel que la rivière fut renommée en 1960 la rivière Khwae Yai (grand tribut en thaï) à la place de Khwae Noi son nom d’origine. Ce nom de Kwaï (à prononcer traditionnellement « couè ») résulte d’une mauvaise prononciation des Britanniques et signifie « buffle » ou « taureau ».

En souvenir des nombreux morts, plusieurs monuments sont créés comme des cimetières à Kanchanaburi ou au sanctuaire des Trois Pagodes, ainsi que dans le Hellfire Pass. Ce dernier fut abandonné par les autorités britanniques puis thaïlandaises et rendu à la nature. Depuis, des efforts ont été faits pour réhabiliter le site en lieu de mémoire avec un mémorial, un musée et des visites à pied. Ce sont près de 100 000 visiteurs par an qui arpentent le site comme l’ont fait les travailleurs d’autrefois. Certains viennent lors de journées spéciales comme l’ANZAC (Australians and New-Zealand Army Corps – Corps d’armée des Australiens et Néo-Zélandais) Day, le 25 avril ou lors du Nouvel An thaïlandais, le Songkran.

Scène du film Le pont de la rivière Kwaï. On y voit les acteurs le colonel anglais Nicholson (Alec Guiness) et le colonel japonais Saito (Sessue Hayakawa). En fond, le pont en bois de la rivière Kwaï

Des musées sont également construits sur le tracé comme à Kanchanaburi où se trouvent le Death Railway museum and Research center (voir ci-dessous) et le JTEAH Museum. Il rappelle les atrocités de cette période et les nationalités des personnes impliquées dans ses initiales : Japon, Thaïlande, Angleterre (England), Australie et Pays-Bas (Holland). Des fragments de la ligne peuvent être retrouvés par les marcheurs, notamment au Hellfire Pass, avec des rails et locomotives. L’un d’elles est aujourd’hui exposée au Japon au Yasukuni War Museum.

Ce chemin de fer de la mort a donc une histoire bien particulière. Au départ synonyme de mort, il est aujourd’hui associé à des voyages touristiques axés sur des pays à couper le souffle. Le temps a fait son œuvre et les esprits ont oublié ou voulu passer à autre chose. Cependant, l’histoire continue d’être entretenue et le souvenir des ouvriers perdure, parfois même de la bouche d’anciens ouvriers comme Arumugam Kandasamy. D’origine tamoule, il est parti travailler pour retrouver son frère enrôlé de force mais malheureusement disparu. Son histoire est racontée dans un documentaire réalisé par le groupe R.A.G.E. en 2016.

Publié par Adrien RASATA, le 23/07/2025

A voir

Sources

Articles internet :

- Falco, E. (2025, 1 février). Le Chemin de fer de la mort : un voyage à travers l’histoire tragique de la Thaïlande. Geo.fr. [en ligne] Consulté le 23 juillet 2025, à l’adresse https://www.geo.fr/voyage/le-chemin-de-fer-de-la-mort-un-voyage-a-travers-lhistoire-tragique-de-la-thailande-224415

- Gennaro, T. (2024, 7 novembre). Kanchanaburi : A Journey Through History and Remembrance - Asian Itinerary. Asian Itinerary. [en ligne] Consulté le 23 juillet 2025, à l’adresse https://asianitinerary.com/kanchanaburi-a-journey-through-history-and-remembrance/

- Over Your Place. (2024, 18 juillet). Kanchanaburi Culture & ; Tradition Guide : Local History, Customs, Festivals. [en ligne] Consulté le 23 juillet 2025, à l’adresse https://overyourplace.com/kanchanaburi-culture-tradition-guide-local-history-customs-festivals/

- Ray, M. (2017, août 30). Burma Railway | History, route, & deaths. Encyclopedia Britannica. [en ligne] Consulté le 23 juillet 2025, à l’adresse https://www.britannica.com/topic/Burma-Railway

- Rymer, O. (2024, 4 juillet). Tham Krasae - Nam Tok, le meilleur du Chemin de fer de la Mort - Asia my Way. Asia My Way. [en ligne] Consulté le 23 juillet 2025, à l’adresse https://lesvoyagesdangele.com/2024/06/29/tham-krasae-nam-tok-meilleur-chemin-fer-mort-thailande/

- Sylvain. (s. d.). The Death Railway ou chemin de fer de la mort - Guide Thaïlande. Sawa’discovery. [en ligne] Consulté le 23 juillet 2025, à l’adresse https://www.voyagethailande.fr/guide-thailande/attraction/chemin-de-fer-de-la-mort

- Thai Unika. (s. d.). Le chemin de fer de la mort à Kachanaburi - Un site historique de la Thailande. [en ligne] Consulté le 23 juillet 2025, à l’adresse https://thaiunika.com/attraction/le-chemin-de-fer-de-la-mort/

- Theo-Courant. (s. d.). Kanchanaburi : The Death Railway - la voie ferrée de la mort - THéo COurant. theo-courant.com. [en ligne] Consulté le 23 juillet 2025, à l’adresse https://theo-courant.com/kanchanaburi-death-railway-voie-ferree-mort/

- Ventura Travel. (s. d.). Rouler sur le chemin de fer de la mort. Asiaventura. [en ligne] Consulté le 23 juillet 2025, à l’adresse https://www.asiaventura.fr/highlights/dea-rly-kwa

Articles de presse :

- Dambrin, P. N. (2025, 20 février). Prisé des touristes, ce « chemin de fer de la mort » a pourtant été bâti au prix de milliers de vies - Edition du soir Ouest-France - 19/02/2025. Ouest-France.fr. [en ligne] Consulté le 23 juillet 2025, à l’adresse https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2025-02-19/prise-des-touristes-ce-chemin-de-fer-de-la-mort-a-pourtant-ete-bati-au-prix-de-milliers-de-vies-8bb695ae-7ba9-4254-a042-beca274c246e

- Languepin, O. (2020, 20 décembre). Kanchanaburi, sur les rails du chemin fer de la mort » ; thailande-fr. Thailande-fr. [en ligne] Consulté le 23 juillet 2025, à l’adresse https://www.thailande-fr.com/tourisme/61158-kanchanaburi-sur-les-rails-du-chemin-fer-de-la-mort

Articles Wikipédia :

- Wikipedia contributors. (2025d, juillet 12). Burma Railway. Wikipedia. [en ligne] Consulté le 23 juillet 2025, à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Burma_Railway

- Wikipedia contributors. (2025e, juillet 23). Hellfire Pass. Wikipedia. [en ligne] Consulté le 23 juillet 2025, à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Hellfire_Pass

Vidéos YouTube :

- Burma Death Railway, par la chaîne British Pathé, mise en ligne le 13 avril 2014 [en ligne] [visionnée le 23/07/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/QlhIwYCxbP4

- Le Rail de la Mort : la ligne ferroviaire Siam-Birmanie construire par des prisonniers japonais p…, par la chaîne Megaprojects, mise en ligne le 29 avril 2021 [en ligne] [visionnée le 23/07/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/ZPI-LHs4K1E

- Surviving Thailand’s infamous « Death Railway” : Arumugam Kandasamy, par la chaîne R.AGE, mise en ligne le 20 décembre 2016 [en ligne] [visionnée le 23/07/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/WmHS4Bz9MaU

- The Nightmarish Construction Of The Burma Trainline | Moving Half The Mountain, par la chaîne Timeline – World History Documentaries, mise en ligne le 28 juin 2020 [en ligne] [visionnée le 23/07/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/ZdnPX65_jAA

- The Shocking History of Thailand’s Death Railway, par la chaîne Thai Talk with Paddy, mise en ligne le 21 septembre 2023 [en ligne] [visionnée le 23/07/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/nKPw4qZ2YZw

- The Story of the WW2 Death Railway | Hellfire Pass, par la chaîne the JaYoe Nation, mise en ligne le 17 novembre 2019 [en ligne] [visionnée le 23/07/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/A__xDlzs-bo

- What happened on the Death Railway | 2 Minutes Thailand, par la chaîne Thaiger Podcast, mise en ligne le 28 mars 2022 [en ligne] [visionnée le 23/07/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/WkCr-9pNaP0

Crédits images :

- Photographie du train du chemin de fer de la mort. Auteur et source inconnus. Disponible sur : https://www.thailandee.com/en/tours-activities/kanchanaburi-death-railway-river-kwai-bridge-wwii-museum-12

- Prisonniers australiens et britanniques capturés et gardés par des soldats japonais. Auteur et source inconnus. Licence Wikimédia Commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosbritsurrendergroup.jpg

- Tracé du "chemin de fer de la mort", entre Kanchanaburi (Thaïlande - Siam) et Thanbyuzayat (Brmanie - Burma). Auteur et source inconnus. Disponible sur : https://warfarehistorynetwork.com/article/building-burmas-notorious-death-railway/

- Prisonniers européens installant une rail de train. Auteur et source inconnus. Disponible sur : https://www.bbc.co.uk/programmes/p01wb0fp/p01wb03c

- Photographie du Hellfire Pass. Auteur et source inconnus. Disponible sur : https://thedeathrailwayrevisited.com/locations/hellfire-pass/

- Photographie contemporain du pont de la rivière Khwae Yai à Kanchanaburi. Auteur et source inconnus. Disponible sur : https://autourasia.fr/que-voir-a-kanchanaburi-top-12-choses-a-voir-a-kanchanaburi-thailande-b659.html

- Prisonniers européens se reposant dans une hutte au sein d'un camp de prisonniers japonais. ©Topham Picturepoint. Disponible sur : https://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/28/three-years-extreme-cruelty-cholera-hard-labour-one-pow-recalls/

- Pont de vue sur la rivière Khwae Yai depuis les rails du train. Image à but touristique. ©Thai Train Guide. Disponible sur : https://www.thaitrainguide.com/death-railway/

- Scène du film Le pont de la rivière Kwaï. Disponible sur : https://www.senscritique.com/film/le_pont_de_la_riviere_kwai/449950

- Photographie de la façade du musée de Kanchanaburi. Auteur et source inconnus. Disponible sur : https://learningtobreatheabroad.com/death-railway-kanchanaburi/

Ajouter un commentaire