Engagisme sur l'Île Maurice

Entre 1834 et 1924, l’île Maurice a vu arriver sur ses côtes plus de 460 000 migrants venus travailler dans les domaines sucriers, la première économie de l’île. Ces personnes, ce sont les engagés, des volontaires sous contrat venus de l’extérieur pour travailler en échange d’un billet pour quitter leur terre natale et obtenir une promesse de terre une fois la durée du contrat terminée. Ces engagés de Maurice font partie de la « Grande expérience » du Royaume-Uni, une entreprise de transport de main d’œuvre peu coûteuse afin de remplacer l’esclavage aboli en 1835. Retour sur une histoire méconnue qui a voulu succéder à l’esclavage et qui, finalement, en portait encore les traits et les travers.

Engagés indiens dans un domaine sucrier mauricien

Qu’est-ce que l’engagisme ?

Au XIXe siècle, l’esclavage est petit à petit aboli dans les colonies européennes. Les Anglais sont les premiers en 1833, suivis des Français en 1848. Cependant, la fin de l’esclavage pose soucis pour l’économie sucrière qui en était très dépendante. Les exploitations dans les îles caribéennes et de l’océan Indien sont en perte de vitesse et se dépeuplent. Pour pallier cela, les États coloniaux décident de faire appel à une main d’œuvre libre pour travailler dans ces plantations. Les travailleurs sont alors engagés dans des contrats à durée déterminée, aux alentours de 5 ans en moyenne, certains pouvant aller jusqu’à 10 ans. L’engagisme est employé aussi bien dans les colonies françaises qu’anglaises, hollandaises et portugaises. Il est chez les deuxièmes appelés indentured labor ou coolie trade, coolie étant un mot désignant les travailleurs asiatiques engagés dans les colonies britanniques. Il provient du tamoul kuli qui veut dire « salaire », c’est-à-dire « ceux qui sont partis pour un salaire ».

L’engagisme a succédé à l’esclavage pendant près d’un siècle. Les conditions de travail étant cependant difficiles et la population de volontaires de moins en moins nombreuse avec le temps, ce système s’est progressivement essoufflé jusqu’à disparaître durant les années 1910 pour enfin être aboli dans les années 1920.

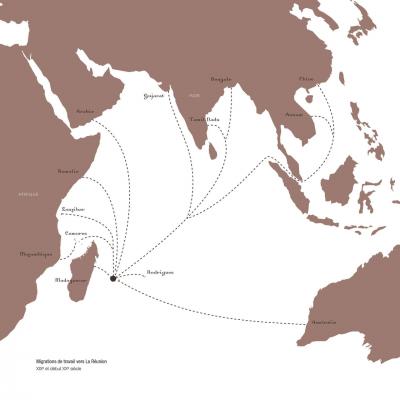

La route des engagés pour l’île Maurice

L’île Maurice est depuis le XVIe siècle un territoire où l’économie sucrière s’est profondément installée, d’abord sous les Français entre 1717 et 1810 puis sous le contrôle des Anglais de 1810 à 1968. Le climat tropical est parfait pour la culture de la canne à sucre mais la fin de l’esclavage, en février 1835 sur l’île, est terrible pour les planteurs. Pour ne pas perdre de parts dans le marché du sucre, le Royaume-Uni fait d’abord appel à des travailleurs issus des régions proches comme le Mozambique, Madagascar ou encore les Comores. Mais, de l’autre côté de l’océan existe un bassin de population qui offre des possibilités gigantesques, l’Inde. D'autre part, il faut aussi prendre en compte le fait que l'Inde était déjà un territoire sous administration britannique. Cette dernière regorge de populations dont une bonne partie vit dans la pauvreté. L’engagisme apparaît alors comme une mesure pouvant profiter à plusieurs parties.

Les recruteurs envoyés sur place attirent les curieux avec des promesses de richesses, décrivant le travail à destination comme idyllique. Ces mensonges attirent des milliers de volontaires qui obtiennent d’ailleurs un billet gratuit pour la traversée de l’océan Indien. Ce billet va toutefois devoir être remboursé par le temps de travail dans les plantations. Une fois le temps de travail réalisé, les engagés avaient le choix entre revenir dans leur pays ou bien s’installer sur place pour continuer à travailler ou s’acheter un lopin de terre et devenir indépendants. Les recherches ont montré que la grande majorité des engagés sont restés sur l’île Maurice. Cette perspective d’avenir lointain a fait voyager essentiellement des hommes mais des femmes ainsi que des enfants.

L’analyse des registres de migration ont permis de dénombrer l’arrivée de plus de 460 000 engagés volontaires sur l’île Maurice, dont 450 000 Indiens. En plus de ces derniers, se trouvaient aussi des Chinois, des Malgaches, des Comoriens mais aussi des habitants d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et, plus étonnant, des Omanais et des Yéménites.

Principaux itinéaires des engagés en direction de l'île de la Réunion au XIXe siècle. Ceux de l'île Maurice sont sensiblement les mêmes.

Arrivée sur l'île Maurice

Les premiers engagés sont indiens. Ils débarquent le 2 novembre 1834, c’est-à-dire avant même la fin officielle de l’esclavage sur l’île. Ils sont 36, des hommes, des femmes et des enfants et sont envoyés dans les plantations d’Antoinette et Belle Alliance, près du village de Piton. Ils viennent de Calcutta et ont traversé l’océan Indien en six semaines. Ils ouvrent la voie à une succession importante de vagues migratoires qui transforment la société mauricienne.

Si au départ, les arrivées se font dans une organisation toute relative, à partir de 1849, elle s’institutionnalise avec la création d’un dépôt à Port-Louis pour gérer les arrivées d’hommes et de femmes venus de l’extérieur. Ce dépôt fut appelé successivement Port Louis Depot puis Immigration Depot et enfin Coolie Ghat. Le terme « ghat » signifie « lien entre la mer et la terre » ou « abri ». Il symbolise donc la transition entre le monde marin et la terre ferme où les débarqués sont destinés à travailler.

Lavoir du dépôt d'immigration à Port-Louis

Salles de l'hôpital du dépôt de Port-Louis

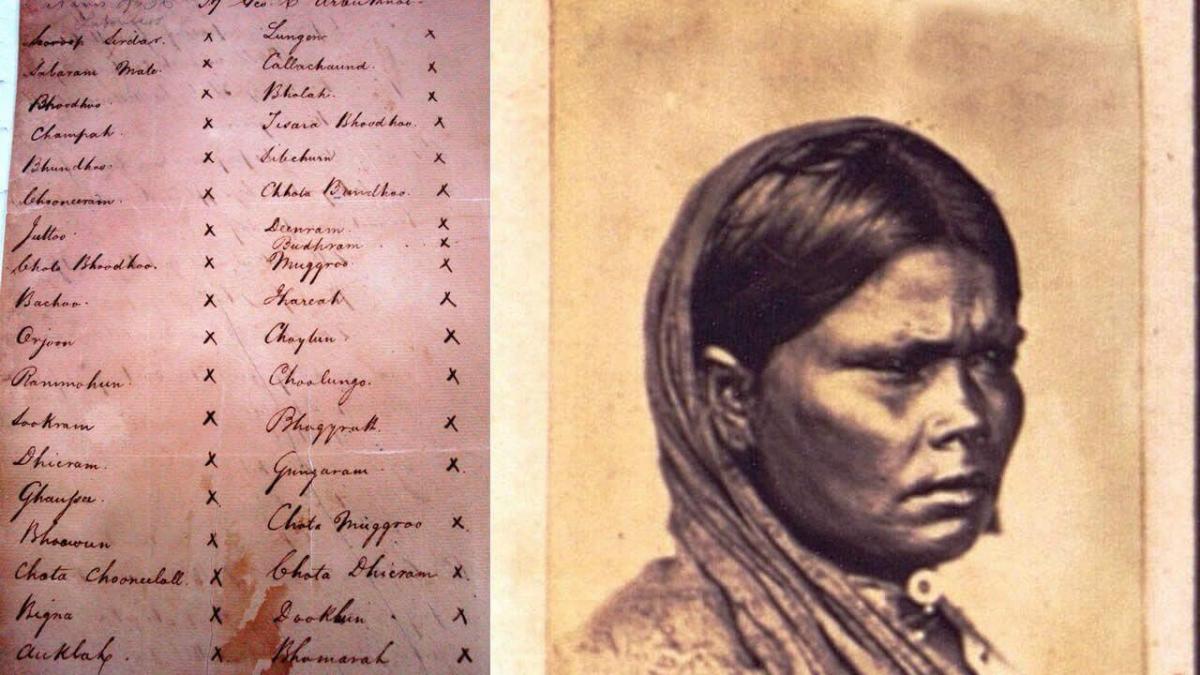

Une fois arrivés au Ghat, les volontaires sont inscrits sur des registres où figurent des informations comme leur nom et prénom, ceux de leurs parents, d’où ils viennent, leur caste pour les Indiens, leur ethnie, etc. À côté de ces informations, les administrateurs rajoutent, à partir des années 1850-1860, une photographie afin de compléter le dossier. Une fois cela réalisé, les nouveaux arrivants passent deux jours dans le dépôt où ils sont lavés et inspectés par un médecin pour voir s’ils ne sont ni malades ni contagieux. Après la traversée, les maladies sont en effet fréquentes et les infectés sont envoyés en quarantaine dans des lazarets sur l’île Plate et l’îlot Gabriel.

Une fois enregistré et certifié apte au travail, l’engagé est redirigé vers une plantation sucrière. Il voyage jusqu’à destination sous la garde et surveillance des sirdars, des contremaîtres, pour beaucoup anciens engagés.

Exemple de registre d'immigration avec une photographie d'une migrante indienne

Installation dans les plantations

Bien que les recruteurs aient promis monts et merveilles aux volontaires, les conditions de vie et de travail sur place sont terribles. Répartis à travers l’île, les engagés sont logés pour la plupart dans des logements de fortune avec des maisons construites par eux-mêmes avec des matériaux rudimentaires comme de la terre et de la paille ou des branches de palmiers. Certaines populations parviennent à obtenir de leur maître des logements en pierres mais ils sont plutôt rares. On peut à ce titre citer le Old Labourer’s Quarter à Trianon, construit vers 1860 et qui possède encore ses baraquements en pierres noires, caractéristiques de l’époque. Ce bâtiment est d’ailleurs devenu monument national. Ces logements sont à proximité des champs de cannes à sucre afin de faciliter et réduire les temps de trajet.

Type d'habitats des engagés dans les plantations

Sur place, la vie s’organise difficilement avec des manques de nourriture de qualité, des médicaments, et les conditions de travail sont elles aussi éprouvantes pour les corps et les esprits. La paie est, quant à elle, souvent inégale, avec des oublis ou des retenues pour différents motifs.

La violence fait également partie du quotidien pour certains, notamment les femmes qui sont victimes de maltraitance et parfois de viols de la part de leur employeur, l’engagiste, ou de compatriotes. Les cas d’abandon de plantation sont courants. Se développe alors le vagabondage. Dès 1835, le Royaume-Uni met en place des lois et des prisons comme celle du Vagrant Depot (1864 – 1886) où sont incarcérés les vagabonds, environ 60 000 en tout pour celui-ci.

Le Vagrant Depot à Grand Rivière Nord Ouest, où furent incarcérés les vagabonds entre 1846 et 1886. ©VintageMauritius.org

Face aux conditions difficiles, il n’est ainsi pas rare de voir se développer la consommation d’alcool mais, également, de stupéfiants comme le zamal, un dérivé du cannabis. Le suicide est aussi omniprésent. Selon une étude de l’archéologue Krish Seetah, le taux de suicide parmi la population d’engagés est 4 fois supérieur à celui d’un Anglais à la même époque (environ 280 pour un million d’habitant, contre 67 en Angleterre). Certains cependant se battent pour une amélioration de la condition des travailleurs. Dès 1840, un « protecteur des immigrants » est missionné par le gouvernement pour protéger les travailleurs. Malgré cela des pétitions et des doléances sont faites auprès des autorités afin d’obtenir du changement. Les historiens en ont compté plus de 80 000. En 1871, Adolphe de Plevitz (voir portrait sur un timbre ci-contre) dépose par exemple une pétition pour la fin des maltraitances physiques des engagés. De même, en 1907, l’avocat indien Manilal Magandal Doctor œuvre pour la reconnaissance des droits des travailleurs volontaires.

Face aux conditions difficiles, il n’est ainsi pas rare de voir se développer la consommation d’alcool mais, également, de stupéfiants comme le zamal, un dérivé du cannabis. Le suicide est aussi omniprésent. Selon une étude de l’archéologue Krish Seetah, le taux de suicide parmi la population d’engagés est 4 fois supérieur à celui d’un Anglais à la même époque (environ 280 pour un million d’habitant, contre 67 en Angleterre). Certains cependant se battent pour une amélioration de la condition des travailleurs. Dès 1840, un « protecteur des immigrants » est missionné par le gouvernement pour protéger les travailleurs. Malgré cela des pétitions et des doléances sont faites auprès des autorités afin d’obtenir du changement. Les historiens en ont compté plus de 80 000. En 1871, Adolphe de Plevitz (voir portrait sur un timbre ci-contre) dépose par exemple une pétition pour la fin des maltraitances physiques des engagés. De même, en 1907, l’avocat indien Manilal Magandal Doctor œuvre pour la reconnaissance des droits des travailleurs volontaires.

Conséquences sur l’île et la société mauricienne

L’arrivée de toute cette population a profondément changé le paysage culturel de l’île Maurice. Cette dernière se caractérise avant tout par un multiculturalisme fort lié à la venue de populations d’horizons divers, amenant avec elles leur langue, leurs pratiques et leurs religions. L’importance de l’immigration indienne a particulièrement transformé l’île car on peut y observer de nombreux temples hindouistes à travers le territoire, des petits familiaux comme de grands sanctuaires, par exemple à Grand Bassin. Les cérémonies religieuses hindoues sont nombreuses et sont acceptées sur l’île, preuve d’une bonne intégration de la population. L’hindi est devenu l’une des langues les plus parlées avec l’anglais, le français et le créole mauricien. La monnaie, le roupie mauricien, est directement inspirée de son homologue indien. De plus, les Indo-Mauriciens gardent un lien fort avec la patrie de leurs ancêtres, culturel comme religieux. Le sanctuaire de Grand Bassin serait par exemple relié à la source du Gange.

Célébrations religieuses et temple hindous sur l'île Maurice, preuve de l'intégration des populations indiennes sur place

Mémoire de l’engagisme

L’engagisme a marqué les esprits et continue de le faire, bien après son abolition en 1924. Les vestiges des plantations mais aussi des structures d’accueil sont encore là et certains sont la cibles de recherches archéologiques comme à Antoinette-Phooliyar ou Bras d’eau. Ces traces viennent compléter la grande richesse des archives nationales mauriciennes. Les registres du Dépôt ont en effet permis aux archivistes de remonter la trace de presque tous les engagés et de donner des informations aux descendants qui en font la demande.

Monument, représentant une fleur de lotus en mémoire des engagés de la plantation d'Antoinette-Phooliyar. Il fut construit en 1984. ©CR B. GHOSH

Vestiges de la sucrerie d'Antoinette-Phooliyar. Il ne reste plus que des pans de murs et la cheminée.

Dans les années 1970, le Dépôt change de nom et devient l’Aapravasi Ghat.  Ce nouveau nom provient du mot hindi qui signifie « immigration », mettant ainsi en lumière l’héritage indien du lieu. Depuis le début des années 2000, le site est fouillé. En 2003, il est reconnu comme monument d’importance historique par l’UNESCO, renforcé en 2006 par sa nomination au patrimoine mondial de l’UNESCO, concrétisation du travail des historiens et archéologues sur le lieu et la mémoire de l’engagisme. Celui-ci est à ce titre mis sur le même plan historique que l’esclavage et les traites négrières. Ce lien permet de faire comprendre aux futures générations cette histoire encore méconnue. Bien que le site actuel ne représente qu’une portion de ce qu’il était avant, l’urbanisation de Port-Louis ayant entamé ses fondations, il reste une partie de l’entrée, notamment des 16 marches qui permettaient aux migrants de passer des quais au Ghat (voir photographie ci-contre). Elles marquent symboliquement le passage vers un nouveau monde et la richesse tant espérée. Un musée s’est également installé sur place afin de rendre compte de la réalité de ce phénomène et montrer à la fois la mémoire de l’engagisme mais aussi les mémoires des engagés dont des portraits et récits sont présentés aux visiteurs. Longtemps restée dans l’oubli, ce que les Britanniques ont appelé la « Grande expérience » a depuis fait son chemin pour devenir un des supports de l’identité mauricienne. À ce titre, le 2 novembre, jour de l’arrivée des premiers engagés, est, depuis lors, devenu jour férié. Egalement, il est important de mentionner la visite de la présidente indienne Droupadi Murmu sur le site de l'Aapravasi Ghat en mars 2024, passant elle aussi par les marches du dépôt.

Ce nouveau nom provient du mot hindi qui signifie « immigration », mettant ainsi en lumière l’héritage indien du lieu. Depuis le début des années 2000, le site est fouillé. En 2003, il est reconnu comme monument d’importance historique par l’UNESCO, renforcé en 2006 par sa nomination au patrimoine mondial de l’UNESCO, concrétisation du travail des historiens et archéologues sur le lieu et la mémoire de l’engagisme. Celui-ci est à ce titre mis sur le même plan historique que l’esclavage et les traites négrières. Ce lien permet de faire comprendre aux futures générations cette histoire encore méconnue. Bien que le site actuel ne représente qu’une portion de ce qu’il était avant, l’urbanisation de Port-Louis ayant entamé ses fondations, il reste une partie de l’entrée, notamment des 16 marches qui permettaient aux migrants de passer des quais au Ghat (voir photographie ci-contre). Elles marquent symboliquement le passage vers un nouveau monde et la richesse tant espérée. Un musée s’est également installé sur place afin de rendre compte de la réalité de ce phénomène et montrer à la fois la mémoire de l’engagisme mais aussi les mémoires des engagés dont des portraits et récits sont présentés aux visiteurs. Longtemps restée dans l’oubli, ce que les Britanniques ont appelé la « Grande expérience » a depuis fait son chemin pour devenir un des supports de l’identité mauricienne. À ce titre, le 2 novembre, jour de l’arrivée des premiers engagés, est, depuis lors, devenu jour férié. Egalement, il est important de mentionner la visite de la présidente indienne Droupadi Murmu sur le site de l'Aapravasi Ghat en mars 2024, passant elle aussi par les marches du dépôt.

Il est enfin important de mentionner les travaux d’historiens qui travaillent encore et toujours sur l’engagisme. S’éloignant des plantations et des ruines, des historiens comme Satyendra Peerthum ou Vijayalakshmi Teelock travaillent à la création de la « Route des engagés » (Indentured Labour Route Project – ILRP). L’ILRP vise à retracer les itinéraires des engagés dans leur globalité, rendant ainsi compte d’un phénomène mondial et pluriel. Cette route est particulièrement étudiée par l'écrivain Khal Torabully qui s'intéresse à la coolitude ou le développement d'une culture de l'engagé et son influence sur les territoires mauriciens. De plus, ces entreprises sont soutenues par des gouvernements comme celui de l’île Maurice, des instituts comme celui du Mahatmat Gandhi Institute, et enfin des institutions internationales comme l’UNESCO.

"Aapravasi Ghat, site du patrimoine mondial" de l'UNESCO.

L’engagisme, un phénomène pour un temps réservé au monde des colonies et territoires tropicaux, fait petit à petit son entrée dans les consciences des habitants des métropoles. L’œuvre, lente mais profondément importante, des organismes comme le musée de l’Aapravasi Ghat et des acteurs de tous bords œuvre à reconnecter passé et présent pour comprendre les origines et les motivations de ceux qui ont voyagé et qui ont changé leur destinée.

Publié par Adrien RASATA, le 09/01/2025

A lire et à voir :

Site internet :

- Fondation pour la mémoire de l'esclavage - Aapravasi Ghat. URL : https://memoire-esclavage.org/aapravasi-ghat

- Site de l'Aapravasi Ghat. URL : https://aapravasi.govmu.org/aapravasi/

- Indentured Labour Route Project - ILRP. URL : https://ilrp.govmu.org/ilrp

Site historique de l'Aapravasi Ghat :

Aapravasi Ghat World Heritage Site

Beekrumsing Ramlallah Interpretation Centre

Quay Street

Port Louis

Tel: 217 7770

Sources

Ouvrages et articles :

• Carsignol-Singh, A. (2014). L’Inde et la production de l’indianité à Maurice. In C. Servan-Schreiber (éd.), Indianité et créolité à l’île Maurice (1 ). Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales. https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.22837

• Chaillou-Atrous, V. « L’engagisme dans les colonies européennes au XIXe siècle », Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 22/06/20 , consulté le 08/01/2025. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/12279

• Chuttan, F. (2013). Ile Maurice : témoigagnes de l’esclavagisme et de l’engagisme. Revue du Patrimoine Mondial, 66, 20 29. [en ligne] Consulté le 09/01/2025 à l’adresse : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219563_fre

Articles internet :

• Boulmier, S. (2018). L’arrivée des Coolies, une étape décisive dans l’histoire mauricienne – Ethnika Mauricia. [en ligne] Consulté le 9 janvier 2025, à l’adresse https://ethnikamauricia.com/larrivee-des-coolies-une-etape-decisive-dans-lhistoire-mauricienne/

• Fondation pour la mémoire de l’esclavage. (s. d.). Aapravasi Ghat | Fondation pour la memoire de l’esclavage. Fondation Pour la Memoire de L’esclavage. [en ligne] Consulté le 9 janvier 2025, à l’adresse https://memoire-esclavage.org/aapravasi-ghat

• Globe Reporters. (2018). Maurice a servi de lieu d’expérience pour l’engagisme. Globe Reporters. [en ligne] Consulté le 3 décembre 2024, à l’adresse https://globe-reporters.org/Maurice-a-servi-de-lieu-d-experience-pour-l-engagisme.html

• Le Brettevillois, C. (2022). Engagisme : l’autre travail forcé. lhistoire.fr. [en ligne] Consulté le 9 janvier 2025, à l’adresse https://www.lhistoire.fr/entretien/engagisme-lautre-travail-forcé

• Melidor, L. (2021, 28 octobre). Coin culture | L’arrivée des travailleurs engagés : une histoire mauricienne. Sotheby’s International Realty. [en ligne] Consulté le 9 janvier 2025, à l’adresse https://www.sothebysrealty.mu/fr/reside-magazine/culture-corner-arrival-of-the-indentured-laborers-a-mauritian-story/

• Persard, S. (2020, 9 septembre). Coolitude – Postcolonial studies. Postcolonial Studies @ Emory. [en ligne] Consulté le 9 janvier 2025, à l’adresse https://scholarblogs.emory.edu/postcolonialstudies/2020/09/09/coolitude/

• UNESCO. (s. d.). Aapravasi Ghat. UNESCO World Heritage Centre. [en ligne] Consulté le 9 janvier 2025, à l’adresse https://whc.unesco.org/fr/list/1227/

Articles de presse :

• Floch, F. (2022, août 16). Maurice : la vie des engagés révélée par les fouilles archéologiques. Réunion la 1ère. [en ligne] Consulté le 3 décembre 2024 à l’adresse https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/maurice-la-vie-des-engages-revelees-par-les-fouilles-archeologiques-1312788.html

• Groëme-Harmon, A. (2023, août 7). Antoinette-Phooliyar : sur les traces des 36 premiers travailleurs engagés. lexpress.mu. [en ligne] Consulté le 9 janvier 2025, à l’adresse https://lexpress.mu/article/425616/antoinette-phooliyar-sur-traces-36-premiers-travailleurs-engages

• Groëme-Harmon, A. (2022, août 15). Fouilles archéologiques : ce que la terre nous a appris sur le quotidien des travailleurs engagés. lexpress.mu. [en ligne] Consulté le 3 décembre 2024, à l’adresse https://lexpress.mu/article/412332/fouilles-archeologiques-ce-que-terre-nous-appris-sur-quotidien-travailleurs-engages

• La Chronique de. . .Cronos. (2017, 29 octobre). L’engagisme, une histoire mauricienne. lexpress.mu. [en ligne] Consulté le 3 décembre 2024, à l’adresse https://lexpress.mu/s/blog/319577/lengagisme-une-histoire-mauricienne

• Le Mauricien. (2021, 25 janvier). The story of the International Indentured Labour Route Project and its philosophy. Le Mauricien. [en ligne] Consulté le 9 janvier 2025, à l’adresse https://www.lemauricien.com/le-mauricien/the-story-of-the-international-indentured-labour-route-project-and-its-philosophy/400344/

• Mungur, N. M. (2020). Arrivée des travailleurs engagés : Il y a 186 ans. . . l’Atlas entre à Port-Louis avec 36 travailleurs indiens. Le Defi Media Group. [en ligne] Consulté le 9 janvier 2025, à l’adresse https://defimedia.info/arrivee-des-travailleurs-engages-il-y-186-ans-latlas-entre-port-louis-avec-36-travailleurs-indiens

• Nuckchhed, V. (2022, 2 novembre). 2-novembre : se souvenir de l’arrivée des travailleurs engagés. lexpress.mu. [en ligne] Consulté le 9 janvier 2025, à l’adresse https://lexpress.mu/article/415353/2-novembre-souvenir-larrivee-travailleurs-engages

• Rajmeela Seetamonee. (2021). La Route de l’engagisme : Maurice ouvre la voie. Le Defi Media Group. [en ligne] Consulté le 3 décembre 2024, à l’adresse https://defimedia.info/la-route-de-lengagisme-maurice-ouvre-la-voie

Articles Wikipédia :

• Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024a, septembre 23). Engagisme. Wikipédia. [en ligne] Consulté le 9 janvier 2025, à l’adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Engagisme

• Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024a, juin 10). Engagisme à Maurice. Wikipédia. [en ligne] Consulté le 9 janvier 2025, à l’adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Engagisme_à_Maurice

Vidéos YouTube :

• Aapravasi Ghat World Heritage Site – Mauritius (A brief history of the arrival of indentured labour), par la chaîne Mauritius360, mise en ligne le 10 mai 2012 [en ligne] [visionnée le 09/01/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/E5B4XKtTolA

• Indentured Labour in Mauritius Explained – BBC What’s New, par la chaîne BBC What’s New / Actu Jeunes, mise en ligne le 25 juillet 2022 [en ligne] [visionnée le 09/01/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/CffIsRy0k6s

• INDIAN PEOPLE in « Mauritius How?? || History of Indentured Labour, par la chaîne Chronicle of India, mise en ligne le 18 septembre 2023 [en ligne] [visionnée le 09/01/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/2NFipLdUeSI

• L’Engagisme : un système colonial méconnui, par la chaîne Sous le Joug, mise en ligne le 13 août 2021 [en ligne] [visionnée le 09/01/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/z1qaAOd83cE

• L’engagisme à Maurice : histoire et patrimoine, par la chaîne Indentured Labour Route Project, mise en ligne le 9 avril 2021 [en ligne] [visionnée le 09/01/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/RevwiYr7tFE

• L’engagisme a Moris Listwar et Ieritaz, par la chaîne Aapravasi Ghat, mise en ligne le 29 avril 2020 [en ligne] [visionnée le 09/01/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/dCjNs8ezHFU

• Quelle différence entre un engagé et un esclave ? Explications d’un historien, par la chaîne Université Numérique de La Réunion, mise en ligne le 15 septembre 2022 [en ligne] [visionnée le 09/01/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/LRc2uwjBGvM

Crédits images :

1) Photographie anonyme d’engagés indiens arrivant sur l’île Maurice. Source : Musée de la petite collection à Rose-Belle. Disponible sur : https://defimedia.info/arrivee-des-travailleurs-engages-184-ans-dhistoire-en-images

2) Migration des travailleurs vers l’île de La Réunion entre le XIXe et le début du XXe siècle. Michelle Marimoutou-Oberlé. Department of Reunion, 2017. P. 94 ».

Collection: Historical Museum of Villèle. Disponible sur : https://www.portail-esclavage-reunion.fr/en/documentaires/abolition-slavery/after-abolition/indentured-labour-in-reunion-island/

3) Photographie des lavoirs de l’Aapravasi Ghat. Photographie anonyme. Disponible sur : https://www.maurice-villas.com/fr/magazine/quest-ce-que-laapravasi-ghat

4) Photographie de l’hôpital de l’Aapravasi Ghat. Photographie anonyme. Disponible sur : https://www.ile-maurice.fr/excursions/les-meilleures-visites-culturelles-de-lîle-maurice.html

5) Montage où sont présents une page d’un registre d’immigration et une photographie anonyme. Auteur inconnu. Disponible sur : https://defimedia.info/arrivee-des-travailleurs-engages-il-y-186-ans-latlas-entre-port-louis-avec-36-travailleurs-indiens

6) Photographie anonyme d’un camp d’engagés à Trianon. Auteur et source inconnus. Disponible sur : https://www.lemauricien.com/le-mauricien/the-old-labourers-quarters-of-trianon/654719/

7) Le Vagrant Depot à Grand Rivière Nord Ouest, où furent incarcérés les vagabonds entre 1846 et 1886. ©VintageMauritius.org. Disponible sur : https://vintagemauritius.org/discover/the-vagrant-depot-grand-river-north-west/

8) Timbre-poste à l’effigie d’Adolphe de Plevitz. Auteur et source inconnus. Disponible sur : https://www.zinfos-moris.com/photo/art/default/27214031-27526900.jpg?v=1541274420

9) Montage photographique avec une cérémonie religieuse et un temple hindous sur l’île Maurice. Auteur et source inconnus. Disponible sur : https://fr.pinterest.com/pin/382735668303573638/

10) Photographie du monument d’Antoinette-Phooliyar. Photographie de B. Ghosh. Disponible sur : https://zilmoris.mondoblog.org/2022/11/01/ile-maurice-antoinette-visite-dans-lhistoire/

11) Photographie de la sucrerie d’Antoinette-Phooliyar. Auteur inconnu. Disponible sur : https://x.com/HCI_PortLouis/status/1441088871588982785?mx=2

12) Photographie des marches de l’Aapravasi Ghat. Auteur inconnu. Disponible sur : https://www.infoilemaurice.com/es/aapravasi-ghat-la-historia-inmortalizada/

13) Photographie de l’Aapravasi Ghat. Auteur inconnu. Disponible sur : https://www.dreamimmoproperties.com/fr/aapravasi-ghat-a-unesco-world-heritage-site.html

Ajouter un commentaire