Les agojiés ou Amazones du Dahomey

Les agojiés, minos ou encore minons, tant de noms existent pour désigner celles que les Européens ont appelé les « Amazones du Dahomey ». Dans ce royaume africain, localisé dans l’actuel Bénin, vivait une troupe d’élite de femmes guerrières redoutées et redoutables. Elles étaient les gardes du roi mais aussi son bras droit dans les affrontements et dans ses conquêtes territoriales. Ces Amazones ont marqué leur temps et les esprits de leurs contemporains par leur bravoure et leurs faits d’armes, dont voici l’histoire.

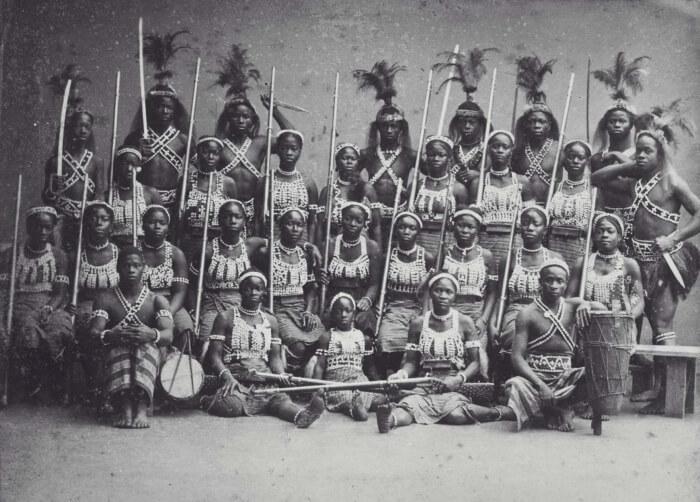

Portraits d'agojiés lors d'une visite en Europe en 1891 ©Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen

Création des agojiés

L’histoire ancienne des Agojiés n’est pas connue précisément. Les premiers récits que nous possédons proviennent des Européens car les cultures locales étaient alors essentiellement orales. Malgré tout, les premières agojiés seraient apparues à la fin du XVIIe siècle sous le règne du roi Houegbada (1645 – 1685). Pour renforcer son armée, il aurait recruté des chasseuses d’éléphants appelés « gbetos ». Elles intègrent l’armée mais ne constituent pas encore un corps à part entière. Ce serait sous la reine Tasi Hangbè (ou Nan Hangbè) (1708 – 1711) qu’une troupe de gardes du corps entièrement féminine se serait constituée. Sœur jumelle du précédent roi Houessou Akaba, sa position en tant que souveraine était profondément instable et une protection rapprochée de soldates était devenue une nécessité.

Tasi Hangbè est toutefois renversée par un concurrent, Agadja. Ce dernier fait en sorte que l’histoire de la reine tombe dans l’oubli, à tel point qu’il est considéré comme le cinquième roi d’Abomey (la capitale du Dahomey), effaçant le règne de la souveraine et le liant à celui de son frère Akaba. Agadja continue cependant l’entretien du corps des agojiés et l'intègre pleinement à son armée.

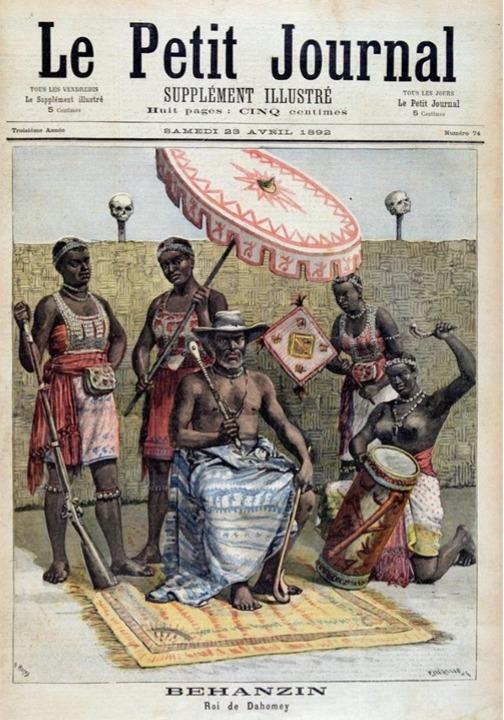

Au XVIIIe siècle, les femmes agojiés sont peu nombreuses, peut-être moins de 1 000 dans une armée de plus de 15 000 soldats. Mais au milieu du siècle suivant, sous le règne du roi Ghézo (1818 – 1858), elles gagnent en prestige et en importance dans l’armée. D’environ 1 500 au début du règne, les effectifs atteignent 6 000, soit un tiers de l’armée dahoméenne. C’est notamment grâce à Ghézo et à l’un de ses successeurs, Béhanzin, que les agojiés acquièrent la légende qui a marqué leurs contemporains et les générations suivantes. Une réputation telle qu’elles sont assimilées aux célèbres guerrières des mythes grecs, les Amazones.

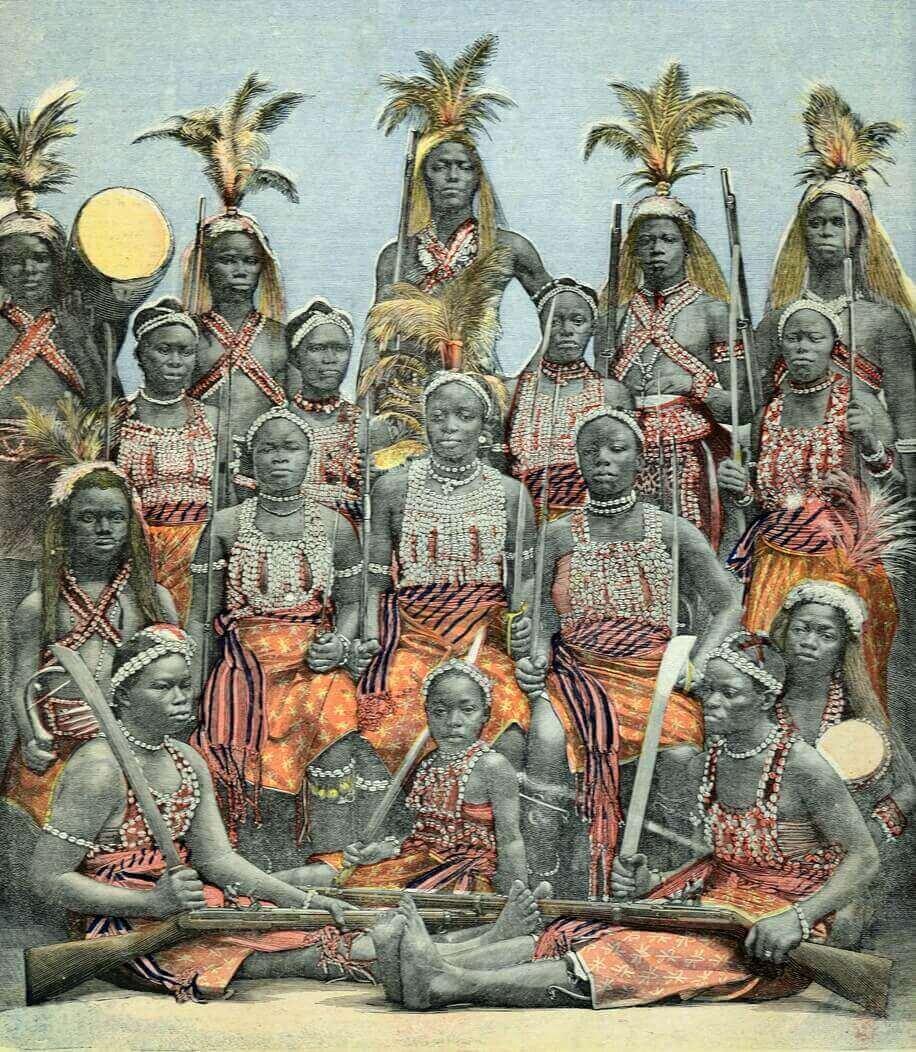

Photographie d'agojiés au jardin d'Acclimatation, Paris, France. 1897

Des guerrières et des femmes d'exception

Ces femmes, en plus d’être soldates, ont un statut particulier dans la société. Elles appartiennent à l’élite car elles servent le roi et ont le titre d’ahosi, c’est-à-dire femmes du roi en langue fon, l'une des principales langues du Bénin. Certaines ont, à ce propos, intégré le rang des épouses royales dont le nombre a pu s’élever à plusieurs centaines d’individus. Elles sont par conséquent intouchables pour le commun des mortels, en particulier, les hommes. Si l’un d’eux est pris en train de toucher une agojié, il est, immédiatement, exécuté. De plus, elles vivent dans une partie du palais d’Abomey où l’accès est extrêmement restreint et totalement interdit aux hommes la nuit. Les agojiés sont également tenues de respecter le célibat et doivent faire vœu de chasteté, en signe de dévotion pour leur roi. Pour s’assurer de leur chasteté, certaines pratiques comme l’excision pouvaient avoir lieu. Il faut, enfin, rajouter à cela l’importance de la religion vaudou dans la société de l’époque. Ces femmes étaient empreintes de sainteté et donc les conséquences d’un affront serait sans commune mesure pour les Dahoméens. À tel point que lors des sorties dans la ville, les agojiés étaient précédés d’une esclave qui sonnait une clochette pour indiquer aux habitants de s’écarter et de détourner leur regard.

Démonstration martiale d'agojiés devant le roi Béhanzin

Une structure militaire moderne

Au fait de leur puissance militaire, les agojiés occupaient différentes fonctions au sein de l’armée dahoméenne. Elles sont déjà réparties en deux entités. D’un côté, se trouvent les « aligossis », chargées de la protection du palais et du roi directement. De l’autre, il y a les « djadokpos », qui combattent sur le champ de bataille et composent l’avant-garde de l’armée.

Ces deux groupes sont ensuite divisés en bataillons, offrant une organisation dont la structure n’a rien à envier aux armées modernes européennes de la même époque. Chaque bataillon est ensuite subdivisé en différentes unités spécialisées, au nombre de cinq.

Les fusilières ou galamentoh, constituent l’essentiel du bataillon. Elles sont armées comme leur nom l’indique de fusils d’importation européenne, notamment des carabines Winchester britanniques ou des fusils danois. Elles portent sur elles des cartouchières en plus de leurs armes de corps-à-corps et harcèlent l’ennemi pour ensuite se ruer sur lui.

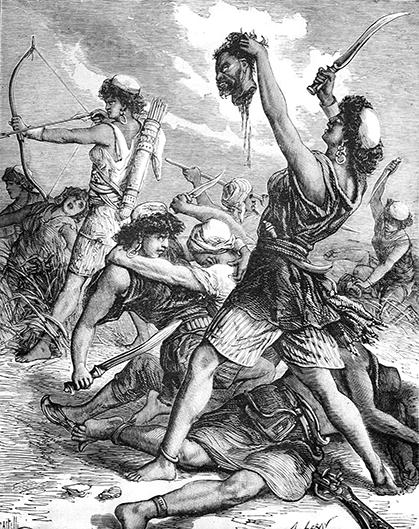

Les archères viennent soutenir les fusilières. Elles sont d’une précision redoutable et leur rapidité permet de maintenir en respect leurs ennemis. Elles peuvent utiliser des flèches de toute sorte, notamment avec des pointes imbibées de poison.

Les chasseresses ou gbetos, sont les héritières des premières agojiés. Elles sont sélectionnées parmi leurs sœurs d’armes pour leur force et leur corpulence et composent un corps d’élite au sein du bataillon. Elles sont là pour influencer la tendance du combat. Leur férocité au combat a donné une devise reprise ensuite comme celle du corps des agojiés « vaincre ou mourir ».

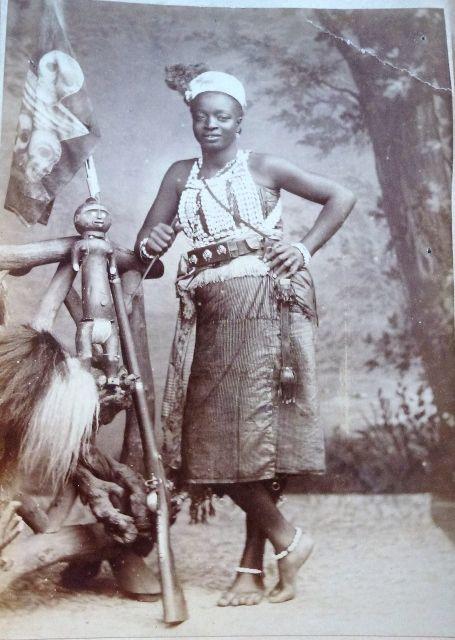

Photographie d'une agojié où l'on peut voir de nombreuses armes

Les faucheuses viennent ensuite se rajouter à leurs redoutables sœurs. Elles sont armées d’une grande machette, avec une lame de 40 cm extrêmement aiguisée, maniée à deux mains grâce à un manche de 60 cm et qui, selon les rapports des Européens, pouvaient couper un homme en deux au niveau du bassin en seulement un coup pour les plus expérimentées. Les faucheuses sèment la mort sur le champ de bataille. Elles étaient notamment connues pour couper la tête de leurs adversaires comme des trophées rapportés ensuite au roi.

Enfin, moins nombreuses mais tout aussi redoutables, les agbarayas étaient armées de tromblons et constituaient l’arrière-garde de la formation.

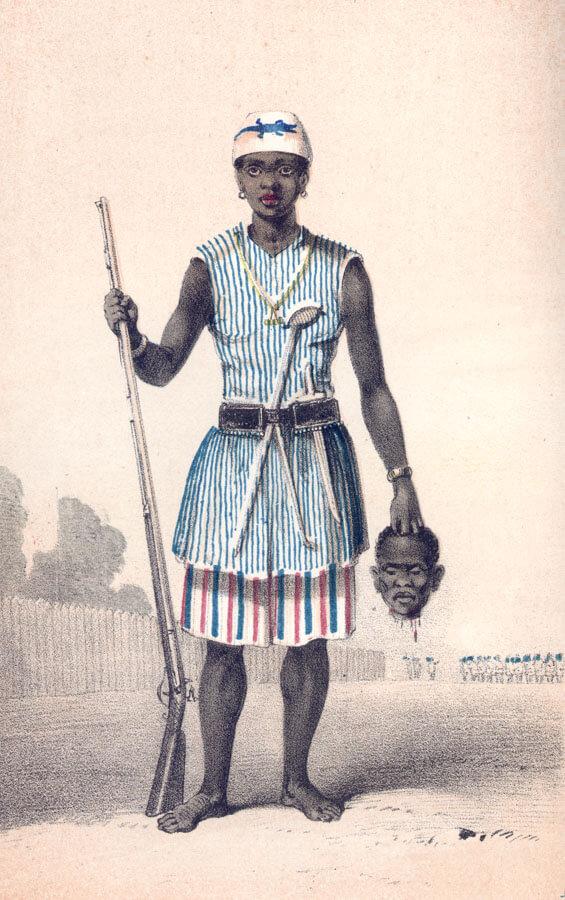

Le corps des agojiés était également soutenu par des officières issues de la noblesse dahoméenne. Toute la population devait périodiquement, tous les trois ans sous le roi Ghézo, présenter au conseil du roi ses filles pour renforcer son armée et les filles des notables et de la noblesse devenaient sous-officières, « awhouangan » et officières, « gahu ». À leur tête se trouve une générale qui s’est illustrée sur le champ de bataille. Peu de noms sont connus mais celui de Seh-Dong-Hong-Beh (voir portrait ci-contre) est resté dans l’histoire.

Concernant leur équipement, on pouvait y trouver aussi bien des armes traditionnelles comme la machette, la lance, la dague ou l’arc que des armes importées comme des fusils. Pour ce qui est de l’uniforme, on est loin des représentations de la pop culture présentées dans le film The Woman King (2022). Elles portaient une tunique ainsi qu’un short descendant jusqu’aux genoux et bariolés de bandes blanches et bleues. L’uniforme pouvait éventuellement être accompagnés d’amulettes ou talismans pour donner chance et courage à la guerrière. Il a évolué au fil du temps et était différent suivant le corps dans lequel l’agojié était incorporé.

Portrait de Seh-Dong-Hong-Beh, peint par Frederick Forbes en 1851

Le rôle militaire et politique de ces femmes.

L’armée dahoméenne est assez particulière car elle consiste avant tout en une armée de conscrits, qui répondent à l’appel du souverain en cas de guerre. Mais les agojiés constituent l’un des premiers corps réguliers de l’armée. Il est tout le temps levé et toujours à la disposition du roi. Ce faisant, elles sont l’image même de l’armée dahoméenne et sont présentes sur presque toutes les opérations.

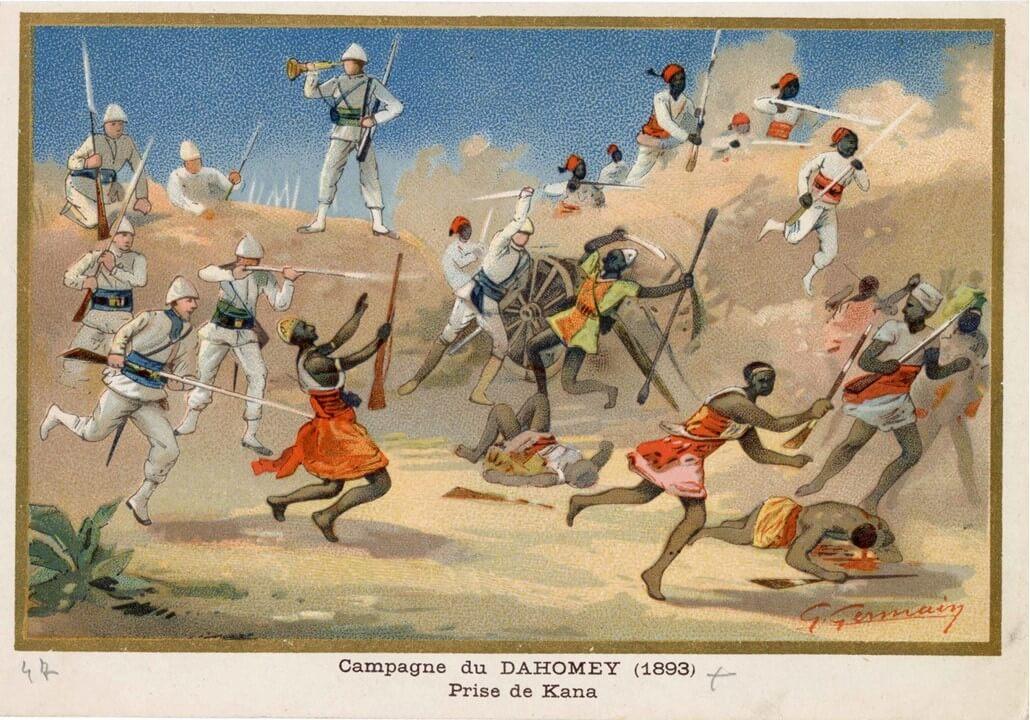

Très vite les agojiés se sont illustrées sur le champ de bataille, notamment en 1727 lors de la conquête de Savi, la capitale du royaume voisin de Whydah ou Houéda. Placées en première ligne, elles ont pour but de fragiliser l’armée adverse avec leurs fusils avant de fondre sur lui et de décimer ses rangs par le combat au corps-à-corps. Bravant les armes ennemies, elles chargent ceux-ci sans peur, suscitant une image d’effroi que les légionnaires français ont pu observer durant les guerres franco-dahoméennes entre 1890 et 1894 (voir illustration ci-dessous).

Malgré les nombreuses victoires, elles subissent aussi de terribles défaites, comme celle à Abeokuta en 1851 contre le royaume éponyme voisin. L’attaque sur la capitale se solde par deux assauts infructueux et par la mort de nombreuses agojiés. Malgré la bravoure de ces guerrières, la supériorité numérique humaine et matérielle des défenseurs a eu raison des Dahoméens.

Les agojiés, lorsqu’elles n’étaient pas sur le champ de bataille, étaient aussi envoyées dans des opérations de razzias pour aller chercher des esclaves pour le commerce avec les Européens. Le Dahomey faisait en effet partie de ces États côtiers pourvoyeurs d’esclaves. L’esclavage était alors profondément ancré dans la culture dahoméenne et était l’un des piliers de l’économie du Dahomey. Les agojiés possédaient en outre des esclaves, leur nombre pouvant monter jusqu’à 50.

Enfin, certains agojiés étaient utilisées dans les intrigues politiques du roi. Elles étaient alors amenées à potentiellement coucher avec leur cible, par exemple des dignitaires étrangers de royaumes rivaux. Toutefois, cela étant dans le cadre d’une mission, cela n’avait pas d’incidence sur leur appartenance au corps des agojiés. En territoire ennemi, elles pouvaient aussi servir d’espionnes.

Illustration du Petit Journal. Le roi du Dahomey Béhanzin y est représenté entouré de servantes dont des agojiés.

Comment devenir une agojié

Amazones au combat, gravure de Castelli, 1877. © Chris Hellier. All rights reserved 2023/Bridgeman Images

Pour devenir agojié, plusieurs voies sont possibles. Ce corps d’armée était en effet assez inclusif car les recrues pouvaient à la fois être des Dahoméennes et des étrangères. Pour les premières, pour devenir agojiés, elles pouvaient soient être sélectionnées lors des envois des filles du peuple, soit être volontaires soit amenées de force par des membres de leurs familles qui ne les veulent plus. La plupart des recrues arrivent avant leur majorité. Certaines seraient même entrées à l’âge de 8 ans. Pour les secondes, il s’agit essentiellement d’anciennes prisonnières capturées lors de raids contre des royaumes ennemis, voire d’anciennes esclaves. En effet, certaines étaient attirées par la richesse que pouvaient obtenir les agojiés après avoir montré leurs talents et pouvaient aussi espérer la liberté pour les services rendus.

Une fois qu’elles ont intégré les recrues agojiés, elles suivent un entraînement rigoureux visant à faire d’elles des femmes pouvant surpasser tous les obstacles, physiques comme humains. Le crédo des agojiés stipulait qu’elles devaient dépasser leur condition de femme pour rivaliser voire surpasser les hommes. Pour cela, elles affrontaient différentes épreuves pour renforcer leur mental et leur corps. Elles devaient par exemple se frayer un chemin à travers des murs d’épines d’acacia qui rentraient dans leur peau et provoquaient des douleurs intenses. Elles devaient aussi affronter des prisonniers afin d’améliorer leurs compétences et apprendre à tuer. En 1889, un officier de marine français, Jean Bayol, rapporte un événement à ce propos. Une jeune recrue du nom de Nanisca se serait avancée vers un prisonnier et lui aurait tranché la tête en seulement trois coups de machette. Elle aurait ensuite bu le sang qui dégoulinait de la lame. Même si ce détail pourrait être une invention du Français, il n’en demeure pas moins qu’il reflète le degré de terreur qui entoure ces femmes hors du commun. Certains Européens n’hésitent pas à se moquer de ces femmes comme l’Anglais Richard Burton qui dit en 1877 que la seule chose qui permet de les distinguer d’un homme c’est la présence de leur poitrine.

Une fois la formation terminée, les recrues intégraient le corps des agojiés, « l’Agoledjié ». Elles devenaient alors des femmes du roi, des ahosi et étaient appelés minon (« nos mères » en fon, l’une des principales langues de la région).

Disparition lors des guerres franco-dahoméennes

Après le règne du roi Ghézo, la troupe des agojiés périclite lentement jusqu’à disparaître au cours des années 1890. À ce moment-là, en effet, la France entre dans les relations internationales de la région en devenant notamment la protectrice des royaumes côtiers de Kinto et Porto-Novo. Ces derniers sont des anciens vassaux du Dahomey et le roi Béhanzin (1890 – 1894), décide de prendre les devants en réclamant la possession de la côte aux Français. Finalement, une guerre est déclarée entre les deux États en février 1890.

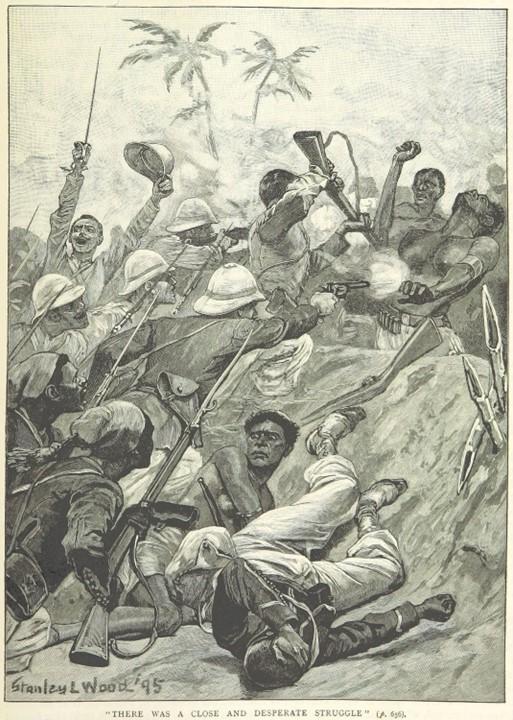

Elle commence en mars 1890 par la bataille de Cotonou, port important sur la côte. Les défenses françaises sont peu nombreuses, environ 360 hommes dont 300 tirailleurs sénégalais et des alliés africains. Les agojiés sont envoyées en éclaireuses lors de la marche sur Cotonou. Les différents avant-postes qu’elles rencontrent sont soumis dans le plus grand des silences. Lors de l’attaque de la forteresse de Cotonou, les combats sont terribles. Les Dahoméens se ruent sur les rangs français, faisant fi du feu dévastateurs de leurs fusils, mitrailleuses et canons. Certaines agojiés parviennent même à franchir les murs. Cependant, le soutien des navires français fait stopper l’assaut des troupes de Béhanzin qui doivent reculer. Elles laissent derrière elles 600 morts et blessés dont beaucoup d’agojiés.

Un mois plus tard, les agojiés s’illustrent à nouveau à la bataille d’Atchoukpa. Elles sont 2 000 pour une armée d’environ 6 000 soldats. Face à elles, les 500 hommes du colonel Terrillon se positionnent en carré afin de se protéger des redoutables guerrières. La tactique porte ses fruits car le feu roulant des fusiliers français parvient à infliger de grandes pertes aux Dahoméens, en particulier les agojiés qui chargent les Français au corps-à-corps comme si les baïonnettes de leurs fusils n’existaient pas. Malgré leur bravoure, la bataille est perdue pour le Dahomey. Encore une fois, les pertes dahoméennes sont effroyables tandis que chez les Français, elles sont infimes.

Combat rapproché à Cotopa entre les soldats français et les agojiés lors de la seconde guerre franco-dahoméenne

Les pertes importantes durant ces deux affrontements et la volonté de Béhanzin de prendre le temps de former des troupes compétentes, font qu’il négocie la fin de la guerre en octobre 1890. Il accepte de renoncer à ses prétentions sur Porto-Novo et Kinto, ainsi que sur le port de Cotonou, en échange d’une rente. Béhanzin utilise ce temps précieux pour remplacer les pertes agojiés et en profite pour améliorer son équipement en achetant de meilleurs fusils à d’autres Européens comme des Danois ou des Allemands. À la fin de l’année 1891, Béhanzin aurait une armée de 22 000 hommes, selon Jean Bayol, dont 1 500 agojiés expérimentées. Les nouvelles recrues sont nombreuses mais elles n’ont pas reçu un entraînement suffisant.

En 1892, une nouvelle guerre entre la France et le Dahomey se déclenche. Elle serait en partie due aux attaques de Béhanzin contre des villages appartenant à des protectorats français. La France envoie sur place un corps expéditionnaire de 2 200 hommes, dont une partie de légionnaires, commandés par le colonel Alfred Dodds, auxquels s’ajoutent autant de supplétifs de Porto-Novo et Kinto. L’armée de Dodds quitte Porto-Novo le 18 août 1892 et remonte le fleuve Ouémé en direction de la capitale dahoméenne, Abomey.

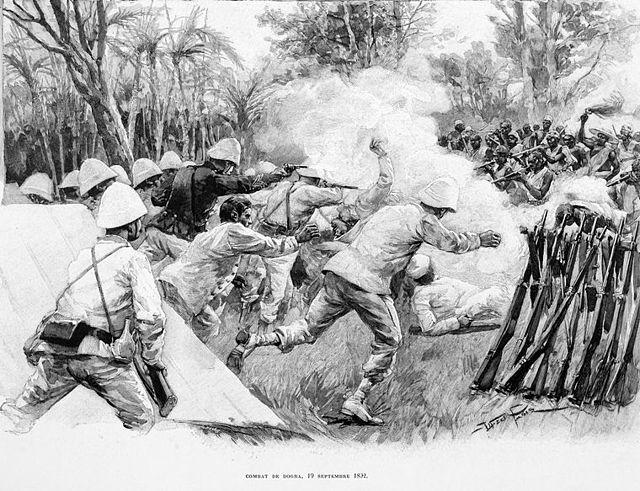

Sur leur chemin, les Français subissent les assauts des Dahoméens, particulièrement ceux des agojiés qui harcèlent leurs ennemis lors de raids nocturnes terrifiants. À Dogba, les Français sont ainsi pris de court par les Dahoméennes mais parviennent à se regrouper et à les repousser, malgré quatre assauts sur leurs positions. La puissance des fusils Lebel a fait ses preuves. Selon Alfred Barbou, les balles explosives des fusils transperçaient même les troncs d’arbres, ne laissant alors aucune cachette aux guerrières.

Illustration des combats à Dogba lors de la Seconde guerre franco-dahoméenne. Illustration d'Alexandre d'Albéca. 1895

À partir d’octobre 1892, les combats sont quotidiens avec parfois de grandes attaques comme à Pokissa. Mais à chaque fois, la supériorité technologique française vient à bout des Dahoméens. Les troupes de Béhanzin fondent comme neige au soleil et il doit sans cesse recruter de nouveaux soldats et acheter de nouvelles armes, notamment par la contrebande en provenance du Togo voisin. Les agojiés subissent le plus de pertes. À la bataille d’Adégon, un détachement de 500 agojiés est presque annihilé par les Français. Désormais, le passé glorieux des amazones du Dahomey est révolu.

Une dernière offensive à Cana par le roi Béhanzin le 4 novembre 1892 ne parvient pas à empêcher l’avancée de la colonne française. Après quatre heures de combat, les Français prennent la ville, dont le palais royal de Diokoué. Le 16 novembre, les Français prennent Abomey et le colonel Dodds annonce la déchéance de Béhanzin qui a, entre temps, fuit dans la campagne. Selon les rapports français, ces derniers n’ont perdu qu’une centaine d’hommes et 500 blessés environ contre 4 000 morts et 8 000 blessés pour le Dahomey. Plus impressionnant encore, les agojiés, 4 000 au début des guerres, ne seraient plus que 50 à 60. Lors de la reddition de Béhanzin en 1894, le corps des agojiés est dissous dans la foulée. C’en est fini des grandes guerrières. Les quelques survivantes sont réintégrées dans la société, avec plus ou moins de succès. En 1978, un historien béninois réalise une entrevue avec une villageoise de Kinta nommée Nawi. Elle affirme être la dernière agojié vivante, à plus de 100 ans, et aurait vu, vécu et combattu dans les guerres franco-dahoméennes. Elle s’éteint l’année suivante, marquant la fin définitive de cette époque de l’histoire béninoise.

Prise de Cana (ou Kana) par les Français. Ref : GR 2 K 148, 27 et 44 : SHD Vincennes

Mémoire des agojiés

Scène du film The Woman King. On y voit les personnages principaux Nanisca (à gauche, Viola Davis) et Nawi (à droite, Thuso Mbedu)

L’histoire des agojiés s’est pendant un temps perdue de la mémoire collective du Bénin, notamment avec la colonisation française. Ce n’est que depuis quelques décennies que les agojiés refont surface. Des historiens, béninois et étrangers, se mettent à écrire sur ces femmes guerrières, les assimilant encore aux légendaires amazones des récits antiques grecs. En 1999, l’historien Stanley B. Alpern publie un ouvrage qui montre ce lien antique en lui donnant le titre des Amazones de la Sparte noire, (Amazons of Black Sparta : The Women Warriors of Dahomey), renvoyant ainsi également aux Spartiates.

Plus récemment, le personnage de l’agojié a refait surface grâce à des œuvres de culture populaire. En 2018, les agojiés ont inspiré le corps d’élite des gardes du roi fictif du Wakanda, les Dora Milaje dans le film Black Panther, au sein de l’univers cinématographique Marvel. En 2022, le film The Woman King de Gina Prince-Bythewood s’intéresse directement à ce corps d’élite dans une fresque historique. Malgré les critiques qui entourent ce film, il s’agit d’une mise en lumière d’une partie de l’histoire africaine et se pose aussi comme une porte d’entrée pour qui veut s’intéresser plus longuement à cette partie du passé du Bénin.

La même année, une immense statue représentant une agojié est érigée à Cotonou, sur l’esplanade des Amazones. D’une hauteur de 30 mètres, elle surplombe le lieu et traduit le renouveau culturel béninois autour de la figure des agojiés. En effet, des activités culturelles sont également en place pour rappeler ce passé. À Abomey, par exemple, est élue une femme pour reprendre le rôle de Tasi Hangbè. Elle traverse ainsi les rues de la ville avec une suite afin de rappeler le passé de cette reine. Dans le palais des rois, des cérémonies rappellent les chants et danses guerriers des agojiés, notamment lors d’activités touristiques.

Les agojiés, autrefois les grandes figures du Dahomey sont donc devenues un point d’ancrage de la culture béninoise et elles attirent l’intérêt d’historiens et passionnés étrangers. Celles que les Européens ont nommées les Amazones du Dahomey sont donc en pleine renaissance et continuent d’être une source d’inspiration pour les femmes et jeunes filles du Bénin et d’ailleurs.

Statue de l'agojié sur l'espanade des Amazones à Cotonou (Bénin)

Publié par Adrien RASATA, le 24 janvier 2025

Sources

Articles internet :

• Camara, K. (2024, 27 mars). Amazones du Dahomey : L& # 039 ; Épopée des guerrières légendaires - Splash Media. Splash Media. [en ligne] Consulté le 23 janvier 2025, à l’adresse https://splashmedia.cc/les-guerrieres-legendaires-des-amazones-du-dahomey/

• Contegat, Y. (2019, 11 mars). Les Amazones du Dahomey, ces femmes guerrières aujourd’hui oubliées qui firent trembler l&rsquo ; Afrique. Daily Geek Show. [en ligne] Consulté le 23 janvier 2025, à l’adresse https://dailygeekshow.com/amazones-dahomey-guerrieres-femmes-afrique/

• D’Almeida-Topor, H. (1988). Les Amazones du Dahomey. lhistoire.fr. [en ligne] Consulté le 23 janvier 2025, à l’adresse https://www.lhistoire.fr/les-amazones-du-dahomey

• Destination Afrique. (2022, 9 décembre). Les amazones du Dahomey (actuel Bénin) : tout sur ces femmes guerrières. [en ligne] Consulté le 23 janvier 2025, à l’adresse https://destinationafrique.io/amazones-dahomey-benin-tout-sur-ces-femmes-guerrieres/

• Férard, E. (2022, 4 octobre). « The Woman King » : la véritable histoire des Agodjiés, guerrières du royaume de Dahomey. Geo.fr. [en ligne] Consulté le 12 janvier 2025 à l’adresse https://www.geo.fr/histoire/the-woman-king-la-veritable-histoire-des-agodjies-guerrieres-du-royaume-de-dahomey-212012

• Jones, R. (2022, 14 septembre). The warriors of this West African kingdom were formidable—and female. History. [en ligne] Consulté le 23 janvier 2025 à l’adresse https://www.nationalgeographic.com/history/article/the-true-story-of-the-women-warriors-of-dahomey

• Kubiak, V. (2016, 27 septembre). Les amazones du Dahomey : elles ont dit non à la colonisation française. Geo.fr. [en ligne] Consulté le 23 janvier à l’adresse https://www.geo.fr/histoire/les-amazones-du-dahomey-elles-ont-dit-non-a-la-colonisation-francaise-161167

• Le Panafricaniste. (2025, 7 janvier). Les Agojie : Origine et histoire des guerrières amazoniennes du Dahomey. Panafricaniste. [en ligne] Consulté le 23 janvier 2025, à l’adresse https://panafricaniste.com/les-agojie-origine-et-histoire-des-guerrieres-amazoniennes-du-dahomey/

• Lionel. (2023, 28 avril). Histoire du Bénin : les Amazones | Visiter le Bénin. Visiter le Bénin. [en ligne] Consulté le 23 janvier 2025, à l’adresse https://visiter-le-benin.com/histoire-du-benin-les-amazones/

• Solly, M. (2022, 15 septembre). The Real Warriors Behind & # x27 ; The Woman King& # x27 ; Smithsonian Magazine. [en ligne] Consulté le 12 janvier 2025 à l’adresse https://www.smithsonianmag.com/history/real-warriors-woman-king-dahomey-agojie--amazons-180980750/

• Wilkes, J. (2022, 1 novembre). Amazones du Dahomey : ces femmes guerrières d’élite qui sont devenues l’un des groupes les plus redoutables du XIXe siècle. BBC News Afrique. [en ligne] Consulté le 23 janvier 2025, à l’adresse https://www.bbc.com/afrique/articles/ce5g4y8dmz0o

Articles Wikipédia :

• Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024f, décembre 29). Amazones du Dahomey. [en ligne] Consulté le 23 janvier 2025, à l’adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazones_du_Dahomey

• Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024a, avril 27). Première guerre du Dahomey. [en ligne] Consulté le 23 janvier 2025, à l’adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Première_guerre_du_Dahomey

• Wikipedia contributors. (2024, 24 novembre). Second Franco-Dahomean war. Wikipedia. [en ligne] Consulté le 23 janvier 2025, à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Franco-Dahomean_War

• Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024c, septembre 5). Seconde guerre du Dahomey. [en ligne] Consulté le 23 janvier 2025, à l’adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_guerre_du_Dahomey

Vidéos YouTube :

• Bénin : l’histoire des Amazones du Dahomey – France 24, par la chaîne France 24, mise en ligne le 28 septembre 2022 [en ligne] [visionnée le 23/01/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/hCWVDD6XVaI

• Documentaire – Bénin, les fières Amazones du Dahomey, par la chaîne J-R_Vidéos, mise en ligne le 5 avril 2023 [en ligne] [visionnée le 23/01/2025] [vidéo d’un reportage ARTE]. Disponible sur : https://youtu.be/F0R9WYXquaE

• L’incroyable Histoire Des Amazones du Royaume Dahomey #amazone #dahomey, par la chaîne Livres Condensés, mise en ligne le 22 juillet 2024 [en ligne] [visionnée le 23/01/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/UQw6xf2R5NU

• La véritable histoire des AMAZONES du DAHOMEY, par la chaîne MONDE NOIR, mise en ligne le 10 août 2023 [en ligne] [visionnée le 23/01/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/Wh1xjbWwq_I

• Les amazones du Dahomey, par la chaîne Femmes de l’ombre, mise en ligne le 17 août 2020 [en ligne] [visionnée le 23/01/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/GemtAUXmEoE

• LES AMAZONES DU DAHOMEY, par la chaîne THE AFRICAN_SN, mise en ligne le 9 décembre 2023 [en ligne] [visionnée le 23/01/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/e11YaqzVxcU

• Les Amazones du Dahomey : TOUT SAVOIR SUR LEUR HISTOIRE !, par la chaîne Juste Mariana, mise en ligne le 20 mars 2022 [en ligne] [visionnée le 23/01/2025]. Disponible sur : https://youtu.be/LCmkqERyz7Y

Crédits images :

1) Portraits d'agojiés lors d'une visite en Europe en 1891 ©Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Licence wikimedia commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Groepsportret_van_de_zogenaamde_%27Amazones_uit_Dahomey%27_tijdens_hun_verblijf_in_Parijs_TMnr_60038362.jpg

2) Photographie d’un groupe d’agojiés prise au jardin d’Acclimatation, Paris en 1897. Auteur inconnu. (Credit: Chris Hellier/Getty Images). Disponible sur : https://www.bbc.com/travel/article/20180826-the-legend-of-benins-fearless-female-warriors

3) Démonstration d’agojiés devant le roi Béhanzin. Auteur anonyme. Licence Wikimédia commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dahomey_amazon2.jpg

4) Photographie supposée d’une agojié. Auteur et source inconnue. Disponible sur : https://www.facebook.com/groups/ComMarT.Saint.Pierre/posts/6676942592410310/

5) Illustration de la générale agojiée Seh-Dong-Hong-Be par Ferderick Forbes vers 1851. Licence Wikimedia Commons. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dahomey_amazon1.jpg

6) Portrait de Béhanzin (1844-1900), roi du Dahomey (Bénin) - dans "Le Petit Journal" du 23/4/1892. Auteur inconnu. Disponible sur : https://www.meisterdrucke.lu/fine-art-prints/Unknown-artist/1000767/Portrait-de-B%C3%A9hanzin-%281844-1900%29%2C-roi-du-Dahomey-%28B%C3%A9nin%29---dans-%22Le-Petit-Journal%22-du-23-4-1892.html

7) Amazones au combat, gravure de Castelli, 1877. © Chris Hellier. All rights reserved 2023/Bridgeman Images. Disponible sur : https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-femmes-guerrieres-du-dahomey

8) Combat rapproché à Cotopa entre les soldats français et les agojiés lors de la seconde guerre franco-dahoméenne. Auteur inconnu. Disponible sur : https://www.facebook.com/ChroniqueCulturelleMilitaire/posts/17-novembre-1892-la-colonne-dodds-sempare-dabomey-actuel-b%C3%A9nin-le-colonel-fran%C3%A7a/2542944782670095/

9) Illustration des combats à Dogba lors de la Seconde guerre franco-dahoméenne. Illustration d'Alexandre d'Albéca. 1895. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combat_de_Dogba-1892.jpg

10) Prise de Cana (ou Kana) par les Français. Ref : GR 2 K 148, 27 et 44 : SHD Vincennes. Disponible sur : https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/en/thematic-topics/conquest-dahomey-1890-1894

11) Scène du film The Woman King. Disponible sur : https://www.signedd-aziza.com/post/cinq_raisons_de_voir_the_woman_king_au_cin%C3%A9ma_2022

12) Statue de l’agojié sur l’esplanade des Amazones à Cotonou, Bénin. Auteur inconnu. Disponible sur : https://www.flickr.com/photos/presidencebenin/52251739876

Ajouter un commentaire